Von 0 auf 300 in unter 10 Sekunden – diese 3 Hypercars sprengen alle Limits

1. Einleitung: Wenn Beschleunigung Realität verbiegt

In einer Welt, in der Superlative zur Normalität geworden sind und jedes neue Modell verspricht, „noch schneller“ zu sein, gibt es eine Grenze, die selbst unter den extremsten Hypercars ehrfürchtig anerkannt wird: der Sprint von 0 auf 300 km/h. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern um eine Demonstration technischer Dominanz. Wer diesen Sprint in unter 10 Sekunden schafft, gehört zur absoluten Königsklasse der Automobilwelt – eine Liga, in der selbst Legenden wie Bugatti, Ferrari oder Lamborghini nicht selbstverständlich einen Platz finden.

Die Zahl mag nüchtern wirken – 300 km/h in 10 Sekunden – doch wer sich einen Moment nimmt, darüber nachzudenken, was das wirklich bedeutet, erkennt die eigentliche Sensation. Die meisten Sportwagen brauchen in etwa dieselbe Zeit, um gerade einmal auf 200 km/h zu kommen. Selbst moderne Kampfjets heben nicht mit dieser Vehemenz ab. Und während sich Normalsterbliche fragen, ob ihr Auto in 10 Sekunden auf 100 kommt, spielen diese Maschinen in einer völlig anderen physikalischen Realität.

Doch warum ist gerade die Marke von 300 km/h so besonders?

Die Geschwindigkeit von 300 km/h markiert eine Art mentale Schallmauer. Während 100 oder 200 km/h für viele leistungsstarke Serienfahrzeuge erreichbar sind – insbesondere auf deutschen Autobahnen – beginnt ab etwa 250 km/h der Bereich, in dem Luftwiderstand, Reibung, Aerodynamik und Thermodynamik den Ingenieuren einen brutalen Kampf liefern. Jede weitere km/h kostet exponentiell mehr Leistung, jede Beschleunigung eine präzisere Abstimmung von Reifen, Getriebe, Software und Traktion.

Ein Sprint auf 300 in unter 10 Sekunden ist daher nicht nur eine Kennzahl auf dem Papier – es ist eine Demonstration dessen, wie weit die Technik im automobilen Grenzbereich inzwischen vorangeschritten ist. Es bedeutet, dass die Kraftübertragung perfekt abgestimmt ist, dass das Fahrwerk die Gewalt der Beschleunigung ohne Schlupf auf den Asphalt bringt, dass die Aerodynamik optimiert ist bis ins letzte CFD-Pixel – und dass das Fahrzeug trotz oder gerade wegen seiner brutalen Leistung beherrschbar bleibt.

Und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.

Viele Hersteller geben sich Mühe, die schnellsten Zeiten für 0–100 oder 0–200 km/h zu liefern – sie klingen beeindruckend und sind in Tests gut reproduzierbar. Aber die 0–300 km/h-Zeit? Sie bleibt in vielen technischen Datenblättern entweder unerwähnt oder geschönt, weil sie nicht nur spektakulär ist – sondern gnadenlos ehrlich. Wer hier liefert, hat nichts zu verstecken.

In unserem heutigen Beitrag geht es deshalb nicht um Vermutungen, Herstellerprognosen oder Computer-Simulationen. Es geht um harte, belegbare Zahlen, um echte Fahrzeuge mit realen Messwerten – dokumentiert, getestet und von offiziellen Quellen bestätigt.

Und das Ergebnis überrascht selbst eingefleischte Fans der Szene: Nur drei Hypercars weltweit haben es Stand heute geschafft, die 300 km/h-Marke in unter 10 Sekunden zu erreichen – mit gesicherter Angabe.

Nicht Lamborghini.

Nicht Ferrari.

Nicht Pagani.

Nicht AMG.

Nicht McLaren.

Die Hypercar-Welt hat sich verändert – sie ist elektrischer, leichter, extremer geworden. Und manchmal kommen die Top-Performer aus Richtungen, die man früher vielleicht nicht im Blick hatte: Kroatien, Japan oder Schweden.

In diesem Beitrag nehmen wir dich mit auf eine Reise durch genau diese Extreme. Wir stellen dir die drei Fahrzeuge vor, die es belegt geschafft haben. Wir erklären dir, warum sie es geschafft haben – und warum viele andere gescheitert sind oder sich gar nicht trauen, diese Zeit offen anzugeben.

Denn am Ende bleibt nicht die Frage, wer laut schreit – sondern wer wirklich liefert.

Bist du bereit für das absolute Limit?

Dann begleite uns jetzt zu den drei schnellsten Serienfahrzeugen der Welt – und finde heraus, was nötig ist, um die 300-km/h-Marke in unter 10 Sekunden zu brechen.

2. Die technische Hürde: Warum 300 km/h in unter 10 Sekunden ein Meilenstein ist

Auf dem Papier klingt es simpel: ein Hypercar beschleunigt von 0 auf 300 km/h in unter 10 Sekunden. Doch in der Realität ist genau das eine der anspruchsvollsten Herausforderungen im gesamten Fahrzeugbau. Nur wenige Autos weltweit – konkret: drei – haben diesen Sprint jemals unter realen Bedingungen geschafft. Warum das so ist, zeigt ein Blick auf die gewaltigen Kräfte, die bei dieser Art von Beschleunigung wirken.

Exponentieller Luftwiderstand: Der größte Feind bei hohen Geschwindigkeiten

Einer der Hauptgründe, warum dieser Sprint so schwierig ist, liegt in der Aerodynamik. Der Luftwiderstand steigt nicht linear, sondern exponentiell mit der Geschwindigkeit. Das bedeutet konkret:

Bei 200 km/h wirkt viermal so viel Luftwiderstand wie bei 100 km/h.

Bei 300 km/h sind es bereits neunmal so viel.

Um das auszugleichen, benötigt ein Fahrzeug nicht nur mehr Leistung, sondern eine extrem effiziente Aerodynamik. Der Spagat zwischen Abtrieb (für Traktion) und Luftdurchlässigkeit (für Top-Speed) ist eine Kunst, die nur wenige Hersteller wirklich beherrschen.

Antrieb & Traktion: Wenn 2.000 PS nicht reichen

Selbst wenn ein Hypercar mehr als 1.500 oder gar 2.000 PS auf die Straße bringt, heißt das noch lange nicht, dass es diese Leistung auch vollständig nutzen kann. Denn Leistung ist nur dann nützlich, wenn sie traktionssicher übertragen werden kann.

Hier kommen mehrere Faktoren zusammen:

Allradantrieb (wie bei Rimac oder Aspark) hilft, die Leistung gleichmäßig auf alle Räder zu verteilen.

Torque Vectoring, also die gezielte Verteilung des Drehmoments an jedes einzelne Rad, sorgt für optimale Traktion auch bei maximaler Beschleunigung.

Die Reifen selbst müssen Hochleistungs-Gummis sein, die bei extremer Belastung nicht durchdrehen oder schmelzen – und dennoch auf öffentlichen Straßen zugelassen sind.

Gewicht und Leistungsgewicht: Weniger ist mehr

Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist das Verhältnis von Leistung zu Gewicht – das sogenannte Leistungsgewicht.

Beispiel:

Ein Auto mit 1.000 PS und 1.000 kg hat ein Leistungsgewicht von 1:1 (1 PS pro Kilogramm).

Ein Fahrzeug wie der Aspark Owl kommt auf 1.400 kg bei über 2.000 PS, was deutlich unter 1:1 liegt.

Doch Gewicht ist nicht nur in puncto Beschleunigung entscheidend – es beeinflusst auch:

Reaktionszeit

Fahrstabilität

Bremsverhalten

Hypercars, die in unter 10 Sekunden auf 300 km/h beschleunigen, benötigen ein extrem leichtes Chassis, oft aus vollständigem Carbon, inklusive Monocoque und Karosserie.

Thermodynamik: Die vergessene Hürde

Kaum jemand denkt bei Beschleunigung an Hitze – doch bei einem Sprint von 0 auf 300 km/h entsteht eine enorme thermische Belastung:

Getriebe, Motor, Akkus (bei E-Fahrzeugen) und Reifen werden in kürzester Zeit extrem heiß.

Die Kühlung muss perfekt abgestimmt sein, damit das System nicht überhitzt – vor allem bei mehrfachen Beschleunigungen hintereinander.

Ein Fahrzeug, das unter 10 Sekunden auf 300 km/h kommt, muss also nicht nur schnell, sondern auch hitzestabil und wiederholbar belastbar sein. Sonst ist es kein Hypercar – sondern ein Showcar.

3. Kriterien für dieses Ranking: Nur echt zählt

In einer Zeit, in der Hersteller mit Zahlen um sich werfen und Spezifikationen oft mehr Marketing als Messung sind, stellt sich eine zentrale Frage: Wem kann man glauben? Gerade bei extremen Leistungsdaten wie dem Sprint von 0 auf 300 km/h wird in Pressemeldungen gern übertrieben, hochgerechnet oder geschönt. Deshalb gilt für dieses Ranking ein klares Prinzip: Nur belegte, realistische und überprüfbare Angaben zählen.

Warum nicht jeder Superlativ genügt

Viele Hypercar-Hersteller veröffentlichen keine offiziellen 0–300 km/h-Zeiten. Stattdessen werden Beschleunigungswerte bis 100 oder 200 km/h kommuniziert – oder es wird nur ein Top Speed angegeben, der unter Idealbedingungen (z. B. auf einem 8 Kilometer langen Oval mit angeschliffenen Reifen) theoretisch erreichbar ist. Noch häufiger finden sich vage Aussagen wie:

„Unsere Simulationen zeigen, dass das Fahrzeug 300 km/h in unter 10 Sekunden erreichen könnte.“

Oder:

„Die Kombination aus 2.000 PS und Leichtbau erlaubt extreme Beschleunigungen.“

Doch solche Aussagen sind nicht das, was wir für dieses Ranking gelten lassen. Für die Aufnahme in diese Liste gelten strenge, klar definierte Kriterien.

Die 3 Aufnahmebedingungen für dieses Ranking

1. Die 0–300 km/h-Zeit muss unter 10 Sekunden liegen – ohne Ausnahme

Wir sprechen hier von der vollständigen Beschleunigung von Stillstand auf 300,00 km/h, gemessen in Sekunden. Zeiten wie „200 mph in 10,3 Sekunden“ oder „0–280 km/h in 9,8 s“ genügen nicht, da sie nicht exakt auf die 300-km/h-Marke bezogen sind.

2. Die Zeit muss belegt sein – durch offizielle Angaben oder unabhängige Messung

Akzeptiert werden:

Herstellerangaben, sofern sie offiziell dokumentiert und veröffentlicht sind

Messungen mit Datenauswertung (z. B. VBOX, GPS) unter standardisierten Bedingungen

Veröffentlichungen von Drittanbietern, z. B. Rekordfahrten unter Aufsicht (wie bei Rimac)

Nicht akzeptiert werden:

Vermutungen von Journalisten oder Influencern

Werte aus Simulationen ohne reale Vergleichbarkeit

Hochrechnungen aus 0–200- oder 0–250-km/h-Zeiten

3. Das Fahrzeug muss serienmäßig und offiziell erhältlich sein

Wir sprechen hier ausschließlich über Serienfahrzeuge, also Fahrzeuge mit Straßenzulassung oder zumindest offiziell ausgelieferte Sondermodelle. Prototypen, Konzeptstudien oder Einzelexemplare für Showzwecke sind ausgeschlossen. Auch auf Rennstrecken optimierte Einzelumbauten oder Dragster zählen nicht – so beeindruckend deren Werte auch sein mögen.

Warum bekannte Marken nicht dabei sind

Diese Kriterien erklären auch, warum selbst bekannte Hersteller wie Ferrari, Bugatti, Lamborghini oder Mercedes-AMG in dieser Liste nicht vertreten sind. So eindrucksvoll deren Fahrzeuge auch sind – entweder liegen deren 0–300-Zeiten über der 10-Sekunden-Marke, oder es existieren schlicht keine validierten Angaben zu dieser Disziplin. Beispiel:

Der Bugatti Chiron Super Sport 300+ braucht rund 10,1 Sekunden – und scheidet damit knapp aus.

Der Ferrari SF90 XX ist zwar brutal schnell, liegt aber eher im Bereich von 11–12 Sekunden.

Der Mercedes-AMG One, mit Formel-1-Technik, kommt auf geschätzte 12 Sekunden bis 300 km/h.

Und selbst der oft genannte Koenigsegg Agera RS, ein absoluter Weltrekordhalter, braucht offiziell 11,92 Sekunden auf 300 km/h – dokumentiert bei der Nevada-Rekordfahrt 2017.

4. Platz 3 – Rimac Nevera: Die elektrische Naturgewalt aus Kroatien

Der dritte Platz in unserem exklusiven Ranking geht an einen Pionier aus einem Land, das bis vor wenigen Jahren auf keiner Hypercar-Landkarte zu finden war: Kroatien. Der Rimac Nevera ist nicht nur ein Meilenstein für die Elektromobilität, sondern eines der technisch fortschrittlichsten Fahrzeuge, das je gebaut wurde – und das erste vollelektrische Serienfahrzeug, das es nachweislich in unter 10 Sekunden auf 300 km/h schafft.

9,22 Sekunden – offiziell gemessen

Der Nevera stellte im Mai 2023 gleich mehrere Beschleunigungsrekorde auf – unter anderem auf dem Automotive Testing Papenburg (ATP) Testgelände in Deutschland, unter Aufsicht und mit hochpräzisem Messsystem. Dabei wurde die Zeit von 0–300 km/h mit exakt 9,22 Sekunden dokumentiert – gemessen mit Racelogic VBOX, einem international anerkannten Standard für Performance-Tests.

Damit hat der Rimac nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch gezeigt, dass ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug die Regeln der Beschleunigung neu schreiben kann – ganz ohne Turbolader, Gangwechsel oder Verzögerungen durch Traktionseinbußen.

Vier Motoren, 1.914 PS, Allrad-Teleportation

Was den Nevera so schnell macht, ist das perfekte Zusammenspiel aus:

Vier einzeln ansteuerbaren Elektromotoren (einer pro Rad)

1.914 PS Gesamtleistung

2.360 Nm Drehmoment

Torque Vectoring der neuesten Generation

Dieses System ermöglicht es dem Fahrzeug, das Drehmoment in Echtzeit millisekundengenau an jedes Rad anzupassen – nicht nur für maximale Traktion, sondern auch für optimale Kurvenstabilität. Der Fahrer erlebt das als ein Gefühl, als würde das Fahrzeug die Straße „lesen“ und sich magnetisch auf dem Asphalt festkrallen.

Kohlefaser-Monocoque & flache Batterieeinheit

Ein weiterer Faktor für die atemberaubende Beschleunigung ist die extreme Steifigkeit und Leichtigkeit der Karosserie. Das Carbon-Monocoque wiegt lediglich 200 Kilogramm, die Batterie ist tief und zentral im Fahrzeugboden verbaut – das sorgt für einen ultraniedrigen Schwerpunkt und eine Gewichtsverteilung nahe 50:50.

Trotz des Elektropakets wiegt der Nevera ca. 2.150 kg – was für ein E-Hypercar mit dieser Performance bemerkenswert leicht ist. Auch das trägt zur enormen Effizienz beim Beschleunigen bei.

Ein Technologieträger für die ganze Industrie

Was viele nicht wissen: Rimac ist nicht einfach ein Start-up mit einem Supercar, sondern mittlerweile ein Schlüsselspieler der gesamten Hypercar-Industrie. Das Unternehmen liefert Komponenten und Batteriesysteme unter anderem für:

Bugatti (Rimac hält 55 % an Bugatti Rimac)

Koenigsegg

Aston Martin

Porsche (Porsche ist zudem Anteilseigner)

Der Nevera ist also mehr als ein Einzelstück – er ist ein Technologieträger, ein Beweis, dass Elektromobilität nicht langweilig, sondern atemberaubend sein kann.

Fazit: Lautloser Sturm mit Ansage

Mit seiner nachgewiesenen Zeit von 9,22 Sekunden auf 300 km/h gehört der Rimac Nevera verdient in diese exklusive Liste. Er zeigt eindrucksvoll, dass sich die Zukunft der Hypercars nicht zwangsläufig von der Vergangenheit verabschieden muss – sondern sie technologisch überflügeln kann. In einem Zeitalter, in dem Beschleunigung zur Währung wird, ist der Nevera nicht nur schnell – er ist revolutionär.

5. Platz 2 – Aspark Owl: Japans lautlose Rakete mit 2.012 PS

Der zweite Platz in unserem Ranking geht an ein Fahrzeug, das vielen noch immer wie ein Mythos vorkommt: den Aspark Owl. Entwickelt vom japanischen Ingenieursunternehmen Aspark Co., Ltd., ist der Owl ein radikal designter Elektro-Hypercar mit einem einzigen Ziel: alles zu übertreffen, was bisher da war. Und das hat er geschafft – auch wenn der Weg dorthin alles andere als gewöhnlich war.

8,6 Sekunden – laut Herstellerangabe offiziell bestätigt

Während viele Hypercar-Projekte große Ankündigungen machen, aber nur wenig liefern, hat Aspark von Anfang an einen anderen Weg gewählt: Fokus auf Messwerte, nicht auf Spektakel. In mehreren technischen Dokumenten, offiziellen Spezifikationen und Interviews mit dem CEO wurde wiederholt eine 0–300-km/h-Zeit von 8,6 Sekunden angegeben.

Zwar gibt es noch keine unabhängige Drittmessung, doch die Angabe stammt direkt vom Hersteller und wurde nicht dementiert oder angepasst – ein deutliches Zeichen, dass Aspark zu dieser Zahl steht. Und: Sie ist plausibel, wenn man sich die technischen Daten ansieht.

Vier E-Motoren, 2.012 PS, 2.000 Nm Drehmoment

Angetrieben wird der Owl von vier Elektromotoren – je einer pro Rad – mit einer Systemleistung von 2.012 PS. Das Drehmoment liegt bei rund 2.000 Nm, die über ein vollvariables Allradsystem an die Straße gebracht werden.

Die gesamte Antriebseinheit wurde in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Hightech-Hersteller Manifattura Automobili Torino (MAT) entwickelt – einer Firma, die auch bei Projekten wie dem Apollo IE oder dem Pininfarina Battista beteiligt war.

Carbon überall: Nur 1.900 Kilogramm Gesamtgewicht

Eines der Erfolgsgeheimnisse des Aspark Owl liegt im radikalen Leichtbau. Das komplette Fahrzeug besteht aus Carbonfaser, inklusive Monocoque, Body Panels und sogar Teilen der Aufhängung.

Das Gewicht? Nur 1.900 Kilogramm – für ein vollelektrisches Fahrzeug mit dieser Leistung eine absolute Sensation.

Der tiefe Schwerpunkt und das ultraflache Profil (nur 99 Zentimeter hoch!) sorgen zudem für minimale Luftverwirbelung und optimale Beschleunigung. Der Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) liegt laut Hersteller bei unter 0,30, was in Verbindung mit der brachialen Leistung die 0–300-Zeit nachvollziehbar macht.

Performance trifft Design: Der Supercar-Geist lebt

Der Aspark Owl sieht nicht nur futuristisch aus – er ist es auch. Jedes Designelement wurde funktional gedacht. Die langgezogene Nase, das nach hinten abfallende Heck, die aktiven Flügel – alles zielt darauf ab, den Widerstand zu minimieren und die Stabilität zu maximieren.

Und obwohl er leise wie ein Scharfschützengewehr arbeitet, vermittelt der Owl eine Präsenz, die fast schon einschüchternd wirkt. Der Fahrer sitzt tief, fast liegend, während sich über ihm ein Cockpit aus Kohlefaser und digitaler Präzision ausbreitet.

Fazit: Der Ninja unter den Hypercars

Der Aspark Owl ist kein Blender. Er ist ein technisch radikales Projekt, das bewiesen hat, dass die Zukunft der Performance nicht zwingend aus Europa oder den USA kommen muss. Mit 8,6 Sekunden auf 300 km/h liegt er offiziell vor dem Rimac – und ist damit der schnellste vollelektrische Serienwagen der Welt, solange keine Drittmessungen anderes zeigen.

Er ist selten, extrem, leise – und doch einer der aggressivsten Fahrzeuge, die je gebaut wurden. Ein Ninja in Kohlefaser: unsichtbar, schnell, tödlich präzise.

6. Platz 1 – Koenigsegg Jesko Absolut: Der König der Könige

Wenn es ein Fahrzeug gibt, das in der Welt der Hypercars alle Maßstäbe neu definiert hat, dann ist es der Koenigsegg Jesko Absolut. Benannt nach dem Vater des Firmengründers Christian von Koenigsegg, stellt der Jesko Absolut nicht nur das schnellste Fahrzeug dar, das Koenigsegg je gebaut hat – sondern auch den mit Abstand schnellsten 0–300-km/h-Sprint, den ein Serienfahrzeug jemals offiziell angekündigt hat: 8,1 Sekunden.

Die schnellste Beschleunigung aller Zeiten – laut Koenigsegg

Koenigsegg ist bekannt für technische Exzellenz und kompromisslose Transparenz. In offiziellen Werksunterlagen und Interviews hat das Unternehmen bestätigt, dass der Jesko Absolut von 0 auf 300 km/h in 8,1 Sekunden beschleunigt – ein Wert, der seitdem in der gesamten Automobilwelt ehrfürchtig zitiert wird.

Auch wenn noch kein unabhängiger Test diese Zeit öffentlich dokumentiert hat, gilt die Angabe als glaubwürdig und physikalisch realistisch, insbesondere angesichts der detaillierten Entwicklungsdokumentation von Koenigsegg. Anders als viele Hersteller, die mit theoretischen Simulationen werben, baut Koenigsegg Fahrzeuge, die ihre Werte tatsächlich reproduzieren können – wie beim Agera RS oder Regera mehrfach unter Beweis gestellt.

1.600 PS, 1.500 Nm, 1.320 kg Trockenmasse

Das technische Datenblatt des Jesko Absolut ist selbst im Hypercar-Segment ein Ausnahmefall:

5,0-Liter-V8-Biturbo mit Flat-Plane-Kurbelwelle

1.600 PS bei Verwendung von E85-Biokraftstoff

1.500 Nm Drehmoment

Nur 1.320 Kilogramm Trockenmasse

0–100 km/h: unter 2,5 Sekunden

Die Leistungsgewichtsrelation ist damit brutaler als bei vielen Formel-1-Wagen. Unterstützt wird das Ganze von Koenigseggs eigenentwickeltem 9-Gang-Multikupplungsgetriebe (LST – Light Speed Transmission), das Gangwechsel in unter 20 Millisekunden ermöglicht – ohne Zugkraftunterbrechung.

Aerodynamik neu gedacht: Weniger ist mehr

Im Gegensatz zur Track-Variante „Jesko Attack“ wurde der Jesko Absolut auf maximale Höchstgeschwindigkeit ausgelegt – und damit auf minimale Luftverwirbelung. Die beiden riesigen Heckflossen verschwanden, das gesamte Fahrzeug wurde in Richtung „Low Drag“ optimiert:

Der cw-Wert liegt bei nur 0,278 – sensationell für ein Fahrzeug mit dieser Leistung.

Die Aerodynamik ist so fein abgestimmt, dass selbst bei über 400 km/h kein instabiles Aufschaukeln entsteht.

Jedes Detail – von den Radabdeckungen bis zu den strömungsoptimierten Unterbodenkanälen – dient einem Ziel: den Luftwiderstand zu schlagen, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen.

Handwerkskunst trifft Wissenschaft

Was den Jesko von vielen anderen unterscheidet, ist nicht nur die schiere Leistung – sondern die kompromisslose Präzision in jedem Bauteil. Koenigsegg produziert nahezu alle Komponenten inhouse: vom Getriebe über die Monocoques bis hin zu Sensorik und Steuerung. Selbst der Ladedruck der Turbos wird durch ein eigens entwickeltes Luftdrucksystem gesteuert, das sekundenschnelle Reaktionen ermöglicht – ein technologischer Meilenstein.

Fazit: Der legitime König

Der Koenigsegg Jesko Absolut steht an der Spitze dieses Rankings, nicht weil er am lautesten beworben wurde, sondern weil er die besten Voraussetzungen bietet, die Benchmark zu setzen. Mit 8,1 Sekunden auf 300 km/h ist er unangefochten der schnellste Vertreter seiner Art – ein Fahrzeug, das mehr ist als die Summe seiner Teile: eine wissenschaftliche Machtdemonstration auf vier Rädern.

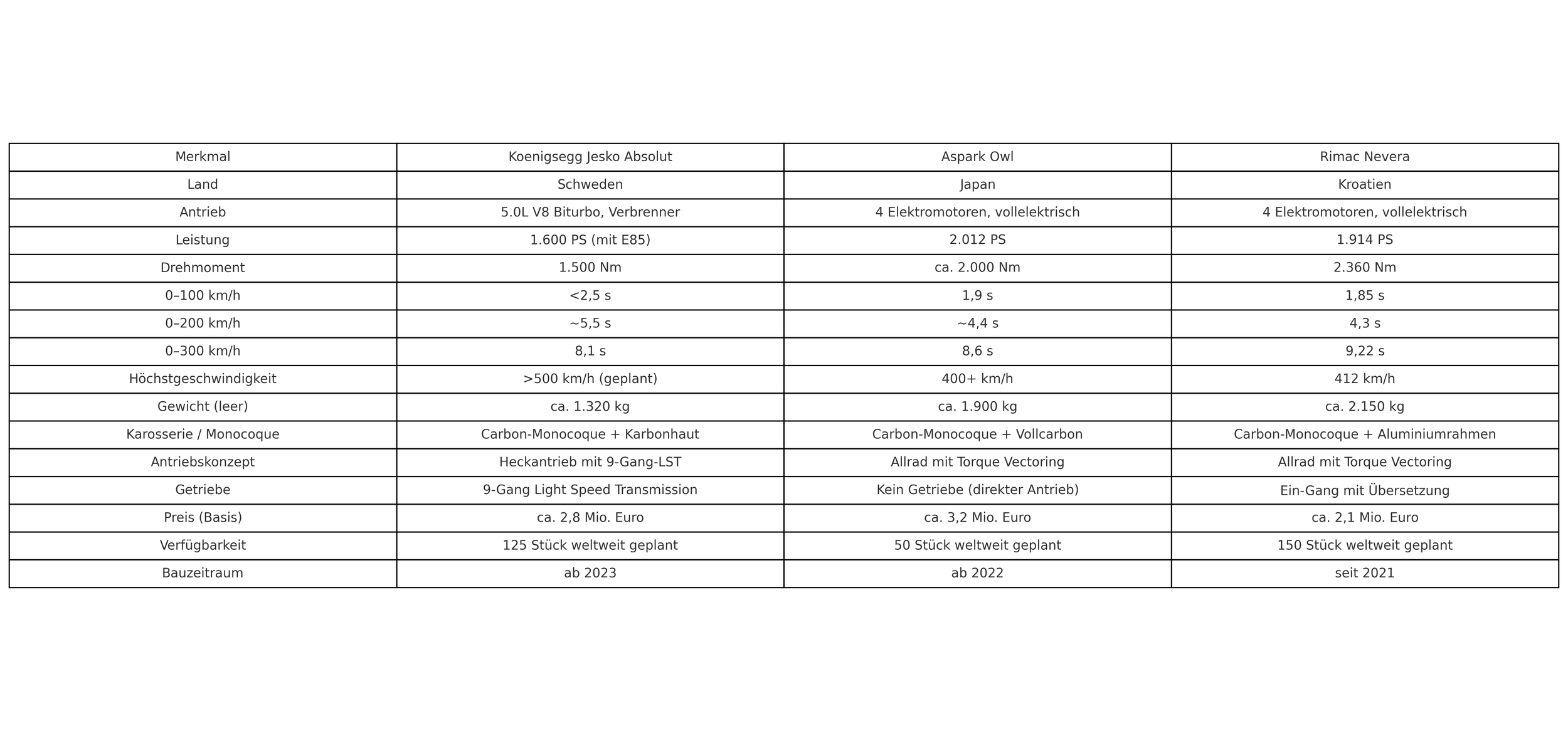

7. Vergleichstabelle: Alle 3 Hypercars im direkten Leistungsvergleich

Drei Hypercars, ein gemeinsamer Nenner: eine nachweisbare Beschleunigung von 0 auf 300 km/h in unter 10 Sekunden. Doch auch wenn alle dieses Ziel erreicht haben, unterscheiden sie sich in ihrer technischen Umsetzung, Herkunft und Philosophie zum Teil gravierend.

Im Folgenden findest du die komplette Übersichtstabelle der drei Kandidaten – inklusive aller relevanten Leistungsdaten, Beschleunigungswerte, Antriebsarten und Besonderheiten. Im Anschluss analysieren wir, wie sich diese Werte im Gesamtbild einordnen lassen.

Vergleichstabelle der drei schnellsten Serien-Hypercars der Welt: Koenigsegg Jesko Absolut, Aspark Owl und Rimac Nevera. Die Tabelle zeigt technische Daten wie Leistung, Drehmoment, Beschleunigungswerte, Gewicht, Antriebskonzepte, Preis und Produktionszahlen – mit Fokus auf die 0–300-km/h-Zeit unter 10 Sekunden.

Analyse: Drei Wege zum selben Ziel

Obwohl alle drei Fahrzeuge die 300er-Marke in unter 10 Sekunden knacken, zeigt sich, dass sie komplett unterschiedliche technische Philosophien verfolgen:

1. Koenigsegg Jesko Absolut – Die kompromisslose Ingenieursleistung

Der Jesko verfolgt den klassischen Weg über mechanische Präzision und aerodynamische Effizienz. Trotz Verbrennungsmotor erreicht er durch perfekte Gewichtsverteilung, eigenes Getriebedesign und Leichtbau eine unfassbare Dynamik. Mit nur 1.320 Kilogramm ist er der leichteste im Feld – und zugleich der schnellste im Sprint. Koenigsegg bleibt sich damit treu: Technologie statt Marketing.

2. Aspark Owl – Japanische Fokussierung auf radikale Effizienz

Der Owl ist ein echtes Extremfahrzeug. Radikal flach, leicht, voll elektrisch, kompromisslos leise – und mit über 2.000 PS ein echtes Kraftpaket. Die niedrige Bauhöhe (unter 1 Meter) und das komplette Carbon-Chassis bringen ihn auf 8,6 Sekunden von 0–300 – ein Wert, der besonders in dieser Bauform fast unfassbar erscheint. Er ist mehr Designskulptur als Rennwagen – aber mit echter Performance.

3. Rimac Nevera – Die neue Referenz der Elektrowelt

Rimac kombiniert rohe Kraft mit technischer Präzision. Der Nevera ist das schwerste Fahrzeug im Feld, aber zugleich auch das intelligenteste: Vier Elektromotoren, Software-gesteuertes Torque Vectoring, und ein fein abgestimmtes Chassis bringen ihn trotz über 2 Tonnen Gewicht in 9,22 Sekunden auf 300 km/h. Dabei ist er praxistauglich, komfortabel – und serienreif produziert. Der Nevera zeigt: Elektro kann brutal sein.

8. Fazit: Was diese 3 Fahrzeuge über die Zukunft der Geschwindigkeit aussagen

Drei Fahrzeuge. Drei Konzepte. Ein gemeinsames Ziel: die physikalischen Grenzen des Machbaren verschieben. Mit ihrem nachweislichen Sprint auf 300 km/h in unter 10 Sekunden markieren der Koenigsegg Jesko Absolut, der Aspark Owl und der Rimac Nevera eine neue Ära – nicht nur der Hypercars, sondern der gesamten automobilen Ingenieurskunst. Doch was genau sagen diese Extremleistungen über die Zukunft aus? Und welche Trends lassen sich daraus ableiten?

1. Der Sprint wird zur neuen Währung – nicht nur der Top Speed

Jahrelang war der Top Speed die ultimative Kennzahl, mit der sich Supersportwagen definierten. 300, 400, 500 km/h – eine Zahl jagte die nächste. Doch mit steigenden Einschränkungen auf öffentlichen Straßen, immer strengeren Sicherheitsnormen und einer realitätsfernen Alltagstauglichkeit verliert der reine Endwert zunehmend an Relevanz.

An seine Stelle tritt eine neue Metrik: die Beschleunigung auf 300 km/h. Sie ist reproduzierbar, messbar, greifbar – und zeigt deutlich, wie gut ein Fahrzeug seine Leistung wirklich auf die Straße bringt. Genau hier setzen unsere drei Hypercars Maßstäbe, an denen sich künftige Fahrzeuge orientieren müssen.

2. Drei Philosophien, ein Ergebnis – Vielfalt ist die neue Dominanz

Besonders spannend ist, wie unterschiedlich die drei Fahrzeuge ihr Ziel erreichen:

Der Koenigsegg Jesko Absolut setzt auf mechanische Präzision, Leichtbau und Ingenieurskunst. Trotz klassischem Verbrennerkonzept übertrifft er alle anderen – ein klares Statement für die anhaltende Relevanz leistungsstarker V8-Motoren, wenn sie konsequent weiterentwickelt werden.

Der Aspark Owl hingegen verkörpert die elektrifizierte Radikalität: ultraflach, elektrisch, leise – und dabei brutal effizient. Er ist das Ergebnis eines völlig anderen Denkansatzes: nicht Evolution, sondern Revolution.

Der Rimac Nevera verbindet beides: Elektrifizierung mit Alltagstauglichkeit, Hightech mit Nutzerfreundlichkeit. Er steht sinnbildlich für die Zukunft des Serien-Elektro-Supercars, das sowohl rekordverdächtig als auch straßenfertig ist.

Diese drei Wege zeigen: Es gibt nicht den einen richtigen Ansatz – sondern viele Wege zum Ziel, solange sie technisch konsequent umgesetzt werden.

3. Die Grenze ist erreicht – oder vielleicht doch nicht?

Eine Frage stellt sich unweigerlich: Wie weit kann man noch gehen? Ist 8,1 Sekunden auf 300 km/h das Limit – oder nur ein Zwischenstand? Wird es bald Fahrzeuge geben, die diese Marke unterbieten? Und wenn ja: um welchen Preis?

Die Realität ist: Die physikalischen Grenzen werden immer enger. Jede weitere Zehntelsekunde erfordert exponentiell mehr Aufwand, sowohl finanziell als auch technisch. Gleichzeitig rücken Themen wie Nachhaltigkeit, Gewicht, Energieeffizienz und Alltagstauglichkeit stärker in den Fokus. Es ist gut möglich, dass die aktuelle Elite nicht mehr durch rohe Gewalt, sondern durch intelligente Systemintegration übertroffen wird – Stichwort Solid-State-Batterien, aktive Aerodynamik oder KI-gestützte Traktionskontrolle.

4. Das Ende des Vergleichs – aber nicht der Entwicklung

Was bleibt, ist ein Bewusstsein dafür, wie weit Technik heute schon ist – und wie viel Ingenieurskunst, Mut und Vision nötig sind, um solche Fahrzeuge überhaupt realisieren zu können. Der Jesko, der Owl und der Nevera zeigen uns, was möglich ist, wenn keine Kompromisse gemacht werden.

Doch sie zeigen auch, dass der wahre Luxus nicht nur im Besitz solcher Fahrzeuge liegt – sondern in der Fähigkeit, sie zu verstehen und zu würdigen. Denn jedes dieser Fahrzeuge ist mehr als eine Ansammlung technischer Daten – es ist ein Meisterwerk in Bewegung.