Enzo Ferrari – Der Mann, der den Mythos erschuf Teil 4 von 4:

Kapitel 10: Ferrari im 21. Jahrhundert – Luxus, Technik und Hypercars

Wenn man den Namen „Ferrari“ heute ausspricht, schwingen damit mehr als sieben Jahrzehnte Automobilgeschichte mit. Und doch hat sich das Bild, das Ferrari im 21. Jahrhundert verkörpert, gewandelt – subtil, aber grundlegend. Die Marke, die einst für handgefertigte Sportwagen, brachiale V12-Motoren und den Mythos Maranello stand, ist heute viel mehr: ein Synonym für Technologie, Exklusivität, globale Sichtbarkeit und kulturelle Ikone.

Im neuen Jahrtausend musste sich Ferrari nicht neu erfinden – aber neu positionieren. Und das in einer Welt, die sich rasant wandelte: ökologisch, technologisch, geopolitisch, wirtschaftlich. Wer an der Spitze bleiben will, muss nicht nur schnell fahren, sondern auch strategisch denken und emotional führen. Ferrari hat genau das getan – in einer Balance, die nur wenigen gelingt.

Ferrari heute: Zwischen Tradition und Transformation

Der erste Eindruck: Ferrari hat sich treu geblieben. Der Sound, das Design, die Exklusivität – alles da. Doch wer tiefer blickt, erkennt: Die Marke hat sich fundamental gewandelt, ohne ihre DNA zu verlieren. Sie agiert heute als globales Luxusunternehmen mit Hochtechnologieanspruch. Und das mit einem Selbstbewusstsein, das nur wenige Marken glaubwürdig verkörpern können.

Ferrari ist längst nicht mehr nur Automobilhersteller, sondern eine Erlebnis- und Kultmarke. Es geht nicht mehr nur um Geschwindigkeit, sondern um Einzigartigkeit – in Form, Klang, Technik, Besitzgefühl. Ob es ein straßenzugelassener Supersportwagen, ein limitiertes Sondermodell oder ein Erlebnis auf der hauseigenen Rennstrecke ist – alles folgt einem Ziel: Emotion durch Exzellenz.

Globalisierung auf Ferrari-Art

Ferrari war in den 1950er- und 60er-Jahren ein italienisches Phänomen, das in die Welt strahlte. Heute ist es ein Weltunternehmen mit italienischem Herzen. Die Kunden kommen aus Shanghai, Dubai, Beverly Hills oder Zürich – und sie alle erwarten das Gleiche: kompromisslose Qualität, technische Perfektion und ein Produkt, das nicht verfügbar, sondern begehrenswert ist.

Ferrari hat auf diese Internationalisierung nicht mit Massenproduktion reagiert, sondern mit intelligenter Diversifikation. Die Modellpalette wurde erweitert, die Personalisierungsoptionen vervielfacht, die Zugänge zur Marke neu definiert – ohne dabei den Nimbus zu verlieren.

Luxus als Haltung, nicht nur als Preis

Ferraris Luxusverständnis geht weit über Material und Marge hinaus. Es ist ein Luxus, der sich durch Klarheit, Konsequenz und Charakter definiert. Ein Ferrari ist kein „Accessoire“, sondern eine Entscheidung – für Stil, Leistung, Handwerkskunst und Selbstbeherrschung.

In Maranello wird jeder Kunde selektiert, jedes Modell kontrolliert limitiert, jede Bestellung auf Wartelisten verwaltet. Nicht jeder, der kaufen will, bekommt einen Ferrari – und genau das macht ihn so besonders. Dieser bewusste Ausschlussmechanismus schafft nicht Arroganz, sondern Aura. Und sie wird von den Kunden nicht nur akzeptiert, sondern gefeiert.

Technologie als Ausdruck von Dominanz

Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Technologie – und Ferrari hat früh erkannt, dass technische Überlegenheit nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf der Straße ein Markenkriterium ist. Wo andere Hersteller auf Kooperationen setzen, entwickelt Ferrari nahezu alles selbst: vom Antriebsstrang bis zur Steuerelektronik.

Hybridantriebe, Softwareintegration, Leichtbau aus Kohlefaserverbundstoffen, aktive Aerodynamik – Ferrari beherrscht all diese Disziplinen auf Weltklasseniveau. Der Anspruch lautet nicht nur „schnell“, sondern präzise, intelligent, intuitiv.

Und dabei bleibt Ferrari seiner Philosophie treu: Technik darf nie Selbstzweck sein. Sie muss dem Fahrer dienen, nicht ihn ersetzen.

Hypercars – die Krone der Ingenieurskunst

Ein Ferrari ist immer besonders – aber einige Modelle überragen alle. Die Hypercars, wie der Enzo, der LaFerrari oder der SF90 XX Stradale, sind mehr als nur schnelle Autos. Sie sind technologische Monumente, Grenzgänger zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Fiktion und Realität.

Ferrari nutzt diese Modelle nicht nur zur Demonstration von Leistungsfähigkeit, sondern auch zur kulturellen Positionierung: Sie zeigen der Welt, was möglich ist, wenn keine Grenzen gesetzt werden – weder bei Budget noch bei Vision.

Und gleichzeitig schaffen sie Knappheit: Stückzahlen im dreistelligen Bereich, handverlesene Käufer, Versteigerungspreise in Millionenhöhe. Hypercars sind Ferraris Mittel, sich selbst zu feiern – und gleichzeitig neu zu definieren.

Die Ferrari-Kultur im 21. Jahrhundert

Was Ferrari heute ausmacht, ist nicht nur die Technik, das Design oder der Preis – es ist die Haltung. In einer Zeit, in der viele Marken auf Lautstärke, Influencer-Marketing oder Technologiefetisch setzen, bleibt Ferrari sich selbst treu: leise, stark, ikonisch.

Das Unternehmen spricht nicht von Disruption, sondern von Evolution. Es zeigt nicht, was möglich ist – sondern nur, was es selbst für richtig hält. Ferrari rennt nicht jeder Mode hinterher. Es setzt Maßstäbe, mit Geduld, mit Stolz und mit einem tiefen Verständnis für das, was seine Kunden wirklich suchen: eine Verbindung zur Geschichte – und ein Stück Unsterblichkeit.

Ferrari in der Jetztzeit

Ferrari im 21. Jahrhundert ist nicht mehr das gleiche Unternehmen wie vor 50 Jahren – aber es trägt denselben Geist. Es hat sich geöffnet, professionalisiert, globalisiert – aber nie entkernt. Der Mythos lebt, weil er ständig erneuert wird – ohne sich zu verbiegen.

Die Zukunft ist elektrisch, digital, nachhaltig. Doch Ferrari zeigt: Auch in dieser Welt ist Platz für Begehrlichkeit, Handwerk, Emotion – und Geschwindigkeit. Und das macht die Marke heute aktueller denn je.

10.1 – Der Ferrari Enzo – Enzos Geist in der Neuzeit

Als Ferrari im Jahr 2002 den Ferrari Enzo präsentierte, war klar: Dieses Auto war kein gewöhnliches Modell. Es war mehr als ein Hypercar. Es war eine Hommage, eine Ikone, ein technisches Manifest – und vielleicht das reinste Statement dessen, was Ferrari im neuen Jahrtausend zu sein beanspruchte.

Benannt nach dem legendären Gründer Enzo Ferrari, war der Wagen nicht nur eine Würdigung seines Namens, sondern der Versuch, seine Philosophie auf vier Rädern zu destillieren. Kein anderes Serienmodell der Neuzeit trug so direkt seine DNA – emotional, funktional, ideologisch.

Die Entstehung: Eine technische Machtdemonstration

Ursprünglich war der Enzo nicht als Hommage geplant. Interne Quellen berichten, dass das Projekt mit dem Codenamen FX ursprünglich unter der Prämisse startete, das 55-jährige Jubiläum Ferraris mit einem F1-inspirierten Straßenwagen zu feiern. Doch schnell wurde klar, dass dieses Fahrzeug mehr sein würde als eine limitierte Serie.

Der Designauftrag an Pininfarina war ebenso simpel wie radikal:

„Entwerft einen Ferrari, bei dem das Styling aus der Technik entsteht – nicht andersherum.“

Das Ergebnis war ein kantiges, futuristisches, kompromissloses Design mit einem Frontspoiler, der an ein F1-Nasenstück erinnerte, sowie Flügeltüren, tiefen Lufteinlässen und einer durch und durch funktionalen Karosserie. Für viele war es Liebe auf den zweiten Blick – doch wer die Technik verstand, erkannte sofort: Hier ging es nicht um Schönheit – hier ging es um Wahrheit.

Technik aus der Formel 1 – ohne Filter

Der Ferrari Enzo war ein Fahrzeug, das F1-Technologie in die Straße transferierte wie kein anderes Modell zuvor. Fast jeder Aspekt wurde direkt aus der Königsklasse adaptiert oder davon inspiriert:

Monocoque aus Carbonfaser: erstmals in einem Ferrari-Straßenfahrzeug vollständig umgesetzt

Carbon-Keramik-Bremsen: serienmäßig – damals noch ein Novum

Getriebe mit elektrohydraulischer Schaltung: sequentiell, in 150 Millisekunden

Aktive Aerodynamik: automatisch verstellbare Spoiler und Luftleitstrukturen

Windkanal-optimierte Form: mit Abtrieb vergleichbar mit einem F1-Wagen bei 300 km/h

Der Antrieb war ein neu entwickelter 6,0-Liter-V12-Saugmotor mit 660 PS, 657 Nm Drehmoment und einer Drehfreude bis 8.200 U/min. Der Enzo beschleunigte in 3,6 Sekunden auf 100 km/h, erreichte über 350 km/h – und das ohne Turbolader oder Hybridmodul.

Konzentration auf das Wesentliche

Ein Ferrari-Enzo zu fahren war kein leichtes Unterfangen – und genau das war beabsichtigt. Das Auto hatte kein ESP, kein ABS in heutiger Form, keine elektronischen Fahrhilfen, die den Fahrer in Watte packten.

Das Ziel war klar: Wer einen Enzo fährt, soll es beherrschen. Nicht umgekehrt.

Der Innenraum war spartanisch. Keine Luxus-Extras, kein Multimediasystem, kaum Komfortfeatures. Stattdessen:

Freiliegende Carbonstrukturen

Feste Sportsitze

Digitalisierte Instrumente mit Fokus auf Drehzahl

Nur ein Ziel: maximale Konzentration auf die Straße

Für viele war der Enzo deshalb der letzte „analoge“ Supersportwagen, obwohl er technisch seiner Zeit voraus war. Er verband rohe Kraft mit Hightech – aber stets unter der Kontrolle des Menschen, nicht der Maschine.

Limitierung, Exklusivität und Mythosbildung

Nur 400 Exemplare wurden gebaut – davon 399 offiziell für Kunden, eines blieb im Werk für Ausstellungen. Später wurde ein zusätzlicher Enzo gefertigt und dem Papst Johannes Paul II. gewidmet – später versteigert zugunsten von Tsunami-Opfern.

Die Auswahl der Kunden erfolgte nicht nach Reihenfolge, sondern nach Ferraris Entscheidung. Nur wer als besonders loyal oder verdient galt – langjähriger Sammler, Rennfahrer, Prominente mit Ferrari-Geschichte – durfte kaufen. Der Listenpreis lag bei etwa 660.000 €, doch schon wenige Jahre nach Produktionsende verdoppelte sich der Wert. Heute liegt der Marktpreis bei über 3 Millionen Euro – Tendenz steigend.

Rezeption: Umstritten, verehrt, unsterblich

Als der Enzo erschien, war die Fachwelt gespalten. Manche Journalisten lobten die Technik, andere kritisierten das Design. Einige nannten ihn „kalt“ oder „zu ernst“, andere sprachen vom reinsten Ferrari seit dem F40.

Doch mit der Zeit setzte sich ein Bild durch: Der Enzo war kein Auto für jedermann – sondern ein Auto für Ferrari-Menschen. Für jene, die spürten, was Enzo Ferrari meinte, wenn er sagte:

„Ich baue keine Autos. Ich baue Träume.“

Enzo lebt – in Karbon, Klang und Charakter

Der Ferrari Enzo war kein Marketingprodukt. Er war eine technische Hommage an den Gründer, eine Liebeserklärung an die Formel 1, ein Mantra aus Maranello.

Mit ihm wurde ein Kapitel abgeschlossen – und gleichzeitig eine Tür geöffnet. Denn was folgte – LaFerrari, SF90, Daytona SP3 – ist ohne den Enzo nicht denkbar. Er war der Vater des modernen Hypercars, aber auch der letzte echte Ferrari, der vollständig von Emotion und Ehre getrieben war.

In einer Welt, die sich zunehmend digitalisiert, elektrifiziert und reguliert, bleibt der Enzo ein Leuchtfeuer der mechanischen Hochkultur. Er ist kein Oldtimer. Er ist ein Denkmal – für Enzo Ferrari. Und für die Idee, dass Technik dann am schönsten ist, wenn sie von Herz und Hand gelenkt wird.

10.2 – LaFerrari – Hybrid, Hightech und Huldigung

Als Ferrari 2013 den LaFerrari präsentierte, war schnell klar: Das Unternehmen trat in ein neues Zeitalter ein. Der Name selbst – übersetzt schlicht „Der Ferrari“ – ließ keinen Zweifel daran, wie das Werk in Maranello dieses Auto sah: als Krönung seiner gesamten Geschichte, als Synthese aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und als mutige Antwort auf die großen Fragen des 21. Jahrhunderts: Elektrifizierung, Effizienz, Verantwortung – ohne dabei den Mythos zu verlieren.

Der LaFerrari war das erste Serienmodell der Marke mit Hybridantrieb. Doch wer darin nur eine Reaktion auf Emissionsgesetze sah, verwechselte Ursache und Wirkung. Ferrari nutzte die Hybridtechnik nicht zur Reduktion, sondern zur Steigerung: mehr Leistung, mehr Reaktionsgeschwindigkeit, mehr technologische Brillanz. Es war Innovation als Verstärker des Mythos – nicht als Ersatz.

Ein Meilenstein mit Stammbaum

Der LaFerrari trat in große Fußstapfen. Er war der direkte Nachfolger einer legendären Blutlinie:

288 GTO (1984)

F40 (1987)

F50 (1995)

Ferrari Enzo (2002)

Doch anders als seine Vorgänger war der LaFerrari nicht nur schneller, stärker und seltener – er war komplexer, intelligenter und strategischer. Denn er musste beweisen, dass die Hybridisierung kein Sakrileg ist, sondern eine Evolution, die dem Ferrari-Geist nicht widerspricht, sondern ihn neu auflädt.

Technik: Das erste Ferrari-Hyperhybrid

Das technische Konzept des LaFerrari war radikal – aber im Kern typisch Ferrari. Es verband:

Einen 6,3-Liter-V12-Saugmotor mit 800 PS bei 9.250 U/min

Ein KERS-System (HY-KERS) mit 163 PS Elektroleistung

Eine Systemleistung von 963 PS

Keine Plug-in-Funktion – die Batterie wurde rein durch Brems- und Motorenergie geladen

0–100 km/h in 2,6 Sekunden, 200 km/h in unter 7 Sekunden, Spitze: über 350 km/h

Der Elektromotor saß direkt auf der Getriebeeingangswelle und unterstützte nicht nur beim Beschleunigen, sondern auch beim Schalten und in Lastwechseln. Das Ergebnis: eine nahtlose, sofortige Kraftentfaltung, wie man sie zuvor nur aus der Formel 1 kannte.

Das Fahrwerk setzte auf aktive Systeme: adaptives Dämpfungssystem, Torque Vectoring, Stabilitätskontrollen auf Motorsport-Niveau. Dennoch blieb das Fahrerlebnis direkt, fordernd – und puristisch.

Design: Funktion formt Form

Gestaltet wurde der LaFerrari im hauseigenen Ferrari Centro Stile, unter Leitung von Flavio Manzoni. Das Design war funktional, aber skulptural – ein Supersportwagen, der aerodynamische Effizienz als Ästhetik verkörperte.

Wichtige Merkmale:

Niedrige, spitze Front mit Lufteinlässen, die an F1-Nasen erinnerten

T-förmige, offene Heckpartie für optimalen Luftstrom

Aktive Aero-Elemente: bewegliche Frontflaps, aktiver Heckspoiler, Diffusor mit Klappen

Monocoque aus Carbonfaser, entwickelt in der F1-Abteilung

Jede Linie hatte einen Zweck, jeder Winkel eine Berechnung. Der LaFerrari war nicht stilisiert – er war gestaltet vom Wind, geformt für die Geschwindigkeit.

Fahrerlebnis: Hybrid mit Herz

Was den LaFerrari von vielen anderen Hybrid-Supersportwagen unterschied – etwa dem Porsche 918 Spyder oder dem McLaren P1 –, war seine Unmittelbarkeit. Während andere auf elektrische Reichweite oder rein elektrisches Fahren setzten, machte Ferrari klar: Der Elektromotor ist hier ein Werkzeug der Emotion.

Das Ansprechverhalten des V12 wurde durch den Elektroschub fast telepathisch. Die Gaspedalreaktion war elektrisch schnell, ohne an Natürlichkeit zu verlieren. Der Sound – eine Symphonie aus mechanischem Brüllen und digitalem Grollen – war einzigartig.

Und trotz aller Technik: Der LaFerrari blieb ein Auto für Fahrer. Kein überdigitalisiertes Cockpit, kein übertriebenes Interface – nur das Wesentliche, sauber inszeniert.

Limitierung: Exklusivität mit System

Von 2013 bis 2015 wurden 499 Coupés gebaut. Wer einen erwerben wollte, musste von Ferrari eingeladen werden. Es reichte nicht, reich zu sein – man musste Teil der Familie sein: langjähriger Kunde, Sammler, Rennfahrer, Markenbotschafter.

2016 legte Ferrari mit dem LaFerrari Aperta nach – einer offenen Version zum 70-jährigen Jubiläum der Marke. Nur 210 Exemplare wurden gebaut. Auch hier: Einladung statt Bestellung. Die Nachfrage war so hoch, dass Ferrari potenzielle Kunden schriftlich absagen musste – eine Seltenheit im Luxussegment.

Symbolik: Ferrari wird Zukunft

Der LaFerrari war weit mehr als ein technisches Topmodell. Er war ein Symbol. Für Ferrari intern war er die Versicherung, dass man auch im neuen Jahrhundert führen kann. Für die Fans war er ein Zeichen, dass Modernität und Mythos vereinbar sind. Für den Markt war er eine Mahnung, dass Elektrifizierung nicht gleichbedeutend mit Emotionsverlust ist.

Und für die Marke selbst war er ein Meilenstein:

Der erste Ferrari, der zeigte, dass die Zukunft nicht nur elektrisch, sondern elektrisch aufgeladen sein kann – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Hybrid als Huldigung, nicht als Häresie

Der LaFerrari war eine Huldigung – an die Technik, an die Geschichte, an Enzo. Er zeigte, dass sich Ferrari neu erfinden kann, ohne sich selbst aufzugeben. Dass Elektrifizierung nicht das Ende des Fahrspaßes ist – sondern der Beginn einer neuen Dimension.

In seiner limitierten, kompromisslosen und leidenschaftlichen Art ist der LaFerrari vielleicht der vollkommenste moderne Ferrari überhaupt. Er verbindet die Rohheit des Enzo mit der Intelligenz des 21. Jahrhunderts – und bleibt dabei vollkommen Ferrari.

Er hat nicht nur Geschichte geschrieben – er hat die nächste geschrieben.

10.3 – Daytona SP3, Monza SP & Icona-Serie – Vergangenheit wird Produkt

In einer Welt, in der Automobilhersteller zunehmend in Effizienz, Elektrifizierung und Massenindividualisierung denken, hat Ferrari einen Gegenimpuls gesetzt – einen exklusiven, mutigen und zutiefst markentreuen. Mit der Icona-Serie bringt Ferrari seit 2018 eine Reihe streng limitierter Fahrzeuge auf den Markt, die ikonische Modelle der Markengeschichte neu interpretieren. Keine Reproduktionen, keine Restomods – sondern moderne Supercars mit dem Geist vergangener Heldentaten.

Die Monza SP1/SP2 und der Daytona SP3 sind mehr als nur Fahrzeuge – sie sind mobile Kunstwerke, emotionale Brücken zwischen Epochen und strategische Markenbotschafter. Ferrari zeigt damit, dass Geschichte kein Klotz am Bein ist, sondern ein Katalysator für Begehrlichkeit und Differenzierung im Hochluxussegment.

Ferrari Icona – die Idee hinter der Serie

Die Icona-Serie wurde ins Leben gerufen, um eine neue Produktlinie jenseits der regulären Modellpalette zu etablieren. Während GT-Modelle wie Roma oder Portofino, Supersportler wie der 296 GTB oder SF90 und die limitierten Hypercars wie LaFerrari bestimmte Segmente abdecken, zielt Icona auf Sammler, Enthusiasten und Historienliebhaber mit tiefem Markenverständnis.

Die Grundidee:

Designsprache aus den 1950er bis 1970er Jahren

Moderne Technik und Leistung aus aktuellen Modellen

Kleinstserienproduktion mit handverlesenen Kunden

Keine Wiederauflage, sondern stilistische Neuinterpretation

Dabei stehen die Modelle nicht zum freien Verkauf. Ferrari wählt die Käufer aus – basierend auf Kundenhistorie, Loyalität und Markenbindung. Die Preise liegen im siebenstelligen Bereich – und das noch vor jeglicher Individualisierung.

Monza SP1 und SP2 – Der Beginn einer neuen Linie

Der Auftakt der Icona-Serie kam 2018 mit den Monza SP1 und SP2 – zwei Modelle, die an die legendären Ferrari Barchettas der 1950er Jahre erinnern, etwa den 166 MM oder den 750 Monza. Charakteristisch: kein Dach, keine Frontscheibe, kein Multimediasystem – puristisches Fahren mit voller Konfrontation zur Straße.

SP1: Einsitzer – radikal, einsam, kompromisslos

SP2: Zweisitzer – gleiche Technik, mehr Alltagsnutzen

Motor: 6,5-Liter-V12 aus dem 812 Superfast mit 810 PS

0–100 km/h: 2,9 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: über 300 km/h

Produktion: insgesamt 499 Einheiten

Trotz – oder gerade wegen – der Limitierung waren beide Modelle sofort ausverkauft. Die Monza SP sind fahrende Skulpturen, emotionaler Luxus in Reinkultur. Sie haben keinen praktischen Nutzen – aber genau darin liegt ihr Wert: Sie feiern das Unnötige als das Wertvollste.

Daytona SP3 – Ode an die goldene Rennära

2021 präsentierte Ferrari das zweite Modell der Icona-Serie: den Daytona SP3 – eine Hommage an die berühmten Ferrari-Prototypen der 1960er-Jahre, insbesondere an den legendären Dreifachsieg bei den 24 Stunden von Daytona 1967 mit dem 330 P3/4, P4 und 412P.

Der Daytona SP3 ist das bislang radikalste Serienfahrzeug, das Ferrari auf die Straße gebracht hat – ein visuelles und technisches Statement.

Motor: 6,5-Liter-V12-Saugmotor, 840 PS bei 9.250 U/min

Antrieb: rein mechanisch, kein Hybrid, kein Turbo

Chassis: Vollcarbon-Monocoque, erstmals aus F1-Technologie für ein Straßenmodell

Design: Flache Front, geschlossene Radkästen, Lamellen am Heck – alles inspiriert von 1960er-Rennwagen

Innenraum: Mischung aus Minimalismus und futuristischer Skulptur

Produktion: 599 Einheiten, allesamt vorab verkauft

Mit dem SP3 zeigte Ferrari, dass man auch im Zeitalter der Hybridisierung noch Fahrzeuge bauen kann, die rein durch Motor und Handwerk begeistern. Der Daytona ist ein Manifest – gegen den Strom, für das Gefühl.

Warum diese Serie so erfolgreich ist

Die Icona-Serie ist nicht nur wirtschaftlich erfolgreich – sie ist strategisch brillant. Ferrari gelingt damit Folgendes:

Erhaltung des Markengedächtnisses: Die Modelle erinnern an Siege, Ikonen, Formen vergangener Jahrzehnte – und aktivieren damit emotionale Kundenbindung.

Limitierte Begehrlichkeit: Durch exklusive Stückzahlen und restriktive Käuferauswahl entstehen Sammlerwerte – teils mit massiven Wertsteigerungen nach Auslieferung.

Markendifferenzierung: Kein anderer Hersteller interpretiert seine Geschichte auf diesem Niveau mit dieser Konsequenz – Porsche macht Restomods, Aston Martin Reproduktionen, aber Ferrari verwandelt Vergangenheit in Zukunft.

Vermeidung von Kannibalisierung: Die Icona-Modelle tangieren nicht das Standardportfolio – sie stehen darüber, nebendran, in einer eigenen Sphäre.

Emotionalisierung der Zukunft: In Zeiten der Transformation vermittelt die Serie: Ferrari bleibt Ferrari – mit Herz, Historie und Haltung.

Ferrari wird Kurator seiner eigenen Legende

Mit der Icona-Serie ist Ferrari nicht nur Produktentwickler, sondern Kurator seiner eigenen Legende. Die Monza SP1/SP2 und der Daytona SP3 zeigen, dass Erinnerung nicht Stillstand bedeutet – sondern Inspiration.

Diese Modelle machen klar: Die Vergangenheit ist bei Ferrari kein Museum, sondern ein Rohstoff. Sie wird geformt, veredelt, verkörpert – als Fahrzeug, als Idee, als Symbol.

Und genau das macht sie für Kunden so wertvoll – und für die Marke so unersetzlich.

10.4 – Der Einstieg in die SUV-Welt: Purosangue

Es war eine der meistdiskutierten Ankündigungen der Automobilwelt: Ferrari baut ein SUV. Jahrzehntelang galt es als Dogma aus Maranello, dass man niemals ein solches Fahrzeug anbieten würde. Der Begriff „SUV“ wurde dort fast als Schimpfwort behandelt – ein Symbol für Massenmarkt, Komfortdenken und fahrdynamische Kompromisse.

Doch die Realität holte selbst Ferrari ein. Der Markt für luxuriöse, leistungsstarke Sport-SUVs explodierte. Marken wie Porsche (Cayenne), Lamborghini (Urus), Bentley (Bentayga) und sogar Aston Martin (DBX) zeigten, dass in diesem Segment nicht nur Nachfrage, sondern auch enormes Margenpotenzial lag. Und obwohl man sich Zeit ließ, war klar: Ferrari musste reagieren – oder riskieren, einen entscheidenden Kundenkreis an andere zu verlieren.

Kein SUV, sondern ein „FUV“

Als Ferrari 2022 den Purosangue offiziell vorstellte, betonten die Verantwortlichen sofort:

„Dies ist kein SUV. Es ist ein Ferrari. Ein Purosangue – ein ‚reines Blut‘.“

Allein die Namenswahl war ein Statement: Purosangue – „Vollblut“ –, ein Begriff, der im Reitsport für reine Züchtung und genetische Klarheit steht. Damit machte Ferrari deutlich: Dieses Fahrzeug ist kein Kompromiss, sondern ein neues Kapitel – geschrieben im eigenen Stil.

Technisch, optisch und konzeptionell hebt sich der Purosangue von anderen SUV-Modellen im Segment deutlich ab.

Design: Fließende Kraft statt kantiger Panzer

Schon auf den ersten Blick wird klar: Der Purosangue ist kein klassischer SUV mit hochgezogener Karosserie und martialischer Präsenz. Stattdessen erinnert er an ein auf Stelzen gestelltes GT-Coupé – muskulös, aerodynamisch geschliffen, mit tiefem Schwerpunkt und gestreckten Proportionen.

Elegante Linienführung, inspiriert vom Roma

Aktive Aerodynamik-Elemente (etwa an Radläufen und Unterboden)

Gegenläufig öffnende Fondtüren – erstmals bei Ferrari

Verdeckte Türgriffe, integrierte Lufteinlässe, clevere Lichtgrafik

Kein klassisches SUV-Massiv – sondern eine fließende, fast sportwagenhafte Silhouette

Ferrari verzichtete bewusst auf „Pseudo-Offroad“-Details wie Unterfahrschutz oder grobe Beplankung. Der Purosangue ist kein Lifestyle-Wagen für Gravel-Routen – sondern ein Sportgerät mit Alltagskomfort.

Technik: V12 statt Downsizing

Wohl am überraschendsten war die Entscheidung, den Purosangue mit einem klassischen, frei saugenden V12 auf den Markt zu bringen. Während Wettbewerber längst auf Hybrid oder Turbo-V6/V8 setzen, vertraute Ferrari auf Purismus und Emotion.

6,5-Liter-V12 mit 725 PS

Drehfreude bis 8.250 U/min

0–100 km/h in 3,3 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit über 310 km/h

Allradantrieb, erstmals in Kombination mit Front-Mittelmotor und Transaxle-Layout

Aktive Federung mit Multimatic TrueActive Dämpfersystem

Diese Konfiguration sorgt für ein besonders ausgewogenes Fahrverhalten, mit viel Grip und zugleich sportwagentypischer Präzision. Der V12 wurde für den Purosangue neu abgestimmt – mit linearem Drehmomentaufbau und emotionalem Soundbild. Das Ergebnis: ein SUV, der wie ein Supersportler klingt und sich so auch fahren lässt.

Innenraum: GT-Luxus mit Ferrari-DNA

Der Innenraum des Purosangue ist modern, luxuriös – und zugleich fahrerorientiert. Ferrari verzichtet auf einen zentralen Touchscreen und setzt auf digitale Instrumentierung vor dem Fahrer sowie ein optionales Display auf der Beifahrerseite.

Erstmals bietet Ferrari:

Vier Einzelsitze (keine Rückbank)

Elektrisch verstellbare Fondsitze

Vollwertigen Kofferraum mit umklappbaren Lehnen

Erhöhten Einstiegskomfort

Individuell konfigurierbare Materialien, Farben und Details

Das Interieur wirkt edel, reduziert und sehr hochwertig. Die Materialien – Leder, Alcantara, Karbon – sind konsequent auf sportlichen Luxus abgestimmt. Alles ist fahrerzentriert, aber ohne auf Komfort zu verzichten.

Positionierung: Ferrari bleibt selektiv

Trotz der Marktnachfrage und des riesigen wirtschaftlichen Potenzials betonte Ferrari von Anfang an: Der Purosangue wird limitiert produziert. Ziel ist nicht die Eroberung von Marktanteilen, sondern die Erweiterung der Ferrari-Welt ohne Kannibalisierung.

Die Stückzahlen sollen bei etwa 20 % der Gesamtproduktion liegen – genug, um sichtbar zu sein, aber nicht so viel, dass Exklusivität leidet. Der Preis liegt mit ca. 400.000 € deutlich über dem Segment – bewusst, um den Ferrari-Anspruch zu bewahren.

Rezeption: Mutig, umstritten – und erfolgreich

Die Fachpresse zeigte sich begeistert – und überrascht. Viele hatten mit einem weichgespülten SUV gerechnet, doch der Purosangue ist ein echtes Ferrari-Produkt: kompromisslos, eigenständig und technisch ambitioniert.

Einige Puristen mögen sich noch schwer tun mit der Idee eines viertürigen Ferraris. Doch der Erfolg gibt dem Unternehmen recht: Der Purosangue war bereits vor Marktstart ausverkauft, mit Wartelisten über mehrere Jahre.

SUV? Vielleicht. Ferrari? Definitiv.

Mit dem Purosangue ist Ferrari nicht dem SUV-Trend gefolgt – sondern hat ihn neu definiert. Das Fahrzeug ist kein Zugeständnis an den Markt, sondern ein Ausdruck davon, wie Ferrari seine DNA in neue Segmente übertragen kann.

Statt Massenmarkt lautet das Motto: Begrenzte Größe, unbegrenzter Anspruch. Der Purosangue ist der Beweis, dass Ferrari auch im 21. Jahrhundert neue Wege gehen kann – ohne sich zu verlieren.

10.5 – Elektromobilität und Strategie 2030: Ferrari ohne V12?

Ferrari – das steht seit jeher für röhrende V12-Saugmotoren, hochdrehende V8s, emotionale Mechanik, Benzin im Blut. Keine andere Marke hat die Verbrennungskraftmaschine so ikonisch verklärt wie die Scuderia aus Maranello. In einem Ferrari geht es um Klang, Gefühl, Reaktion. Um die Verbindung von Mensch, Maschine – und Motor.

Doch das 21. Jahrhundert stellt dieses Ideal auf den Prüfstand. Weltweit verschärfen sich die CO₂-Emissionsgrenzen, viele Länder haben bereits Verbote für Verbrennerfahrzeuge ab 2035 angekündigt. Die EU, USA, China – alle setzen auf Elektromobilität als Hauptpfeiler der künftigen Mobilität. Auch Ferrari muss sich dieser Realität stellen.

Die Frage lautet daher nicht mehr, ob Ferrari elektrisch wird – sondern wie.

Der Druck von außen – Gesetz, Markt, Moral

Ferrari genießt bis heute gewisse regulatorische Privilegien. Als Hersteller mit geringer Stückzahl darf das Unternehmen technische Sonderregelungen in Anspruch nehmen, etwa längere Übergangsfristen für Abgasnormen oder CO₂-Flottenziele. Doch auch diese Ausnahmen laufen 2026/2030 zunehmend aus.

Gleichzeitig verändert sich die Welt der Kunden. In aufstrebenden Märkten wie China oder den Golfstaaten ist elektrische Leistung zunehmend ein Statussymbol. Und auch in etablierten Märkten wächst die Zahl der Ultra-High-Net-Worth Individuals, die Wert auf Nachhaltigkeit, Fortschritt und Technikfaszination legen – ohne auf Exklusivität zu verzichten.

Ferrari steht damit vor einem Spagat: Wie bleibt man Ferrari, wenn die Welt kein Ferrari mehr will?

Strategie 2030 – Der Weg zur elektrischen Zukunft

Ferrari hat 2022 einen detaillierten Ausblick auf seine langfristige Produkt- und Technologierichtung veröffentlicht. Die Kernelemente der Strategie 2030 lauten:

CO₂-Neutralität des Unternehmens bis 2030

Neue Manufaktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge in Maranello

Einführung des ersten vollelektrischen Ferrari im Jahr 2025

Bis 2030:

– 40 % Hybridmodelle

– 40 % vollelektrische Modelle

– 20 % Verbrenner ohne Hybridisierung

Damit wird klar: Ferrari verabschiedet sich nicht vollständig vom Verbrennungsmotor, sondern etabliert ein dreigleisiges System, das verschiedene Kundenbedürfnisse adressieren soll – und dabei die emotionale Integrität der Marke bewahrt.

Das „e-building“ – die neue Hightech-Fabrik

Im Juni 2023 hat Ferrari in Maranello den Bau des sogenannten „e-building“ abgeschlossen – einer hochmodernen Produktionsstätte für elektrische Antriebe, Batteriemodule, Wechselrichter, E-Motoren und Hybridarchitekturen. Diese Anlage wird nicht nur für den Elektro-Ferrari ab 2025 genutzt, sondern soll die komplette Integration der Elektrifizierung in die Ferrari-Welt ermöglichen.

Das Besondere: Ferrari bleibt sich auch hier treu und setzt auf maximale Inhouse-Kontrolle. Statt mit Zulieferern wie Bosch oder LG Energy zusammenzuarbeiten, entwickelt Ferrari seine eigenen Software-, Batterie- und Motoreinheiten – ein mutiger, aber markenkonformer Weg.

Denn: Ein Ferrari muss nicht nur schnell fahren – er muss sich wie ein Ferrari anfühlen. Und das gelingt nur, wenn jede Schraube, jedes Modul und jeder Impuls unter der Aufsicht von Maranello steht.

Der erste Elektro-Ferrari – Was ist zu erwarten?

Für das Jahr 2025 hat Ferrari das erste rein elektrische Serienmodell angekündigt. Viel ist noch nicht offiziell bekannt, aber einige Details sind absehbar:

Keine SUV-Form – es wird ein sportlicher GT oder Coupé mit futuristischer Eleganz

Ein- oder Zwei-Motoren-Konfiguration mit über 1.000 PS

Allradantrieb mit Torque Vectoring

Aktive Sound-Architektur – vermutlich mit künstlich generiertem Klang basierend auf physikalischen Echtzeitdaten

Batterie- und Steuerungstechnik aus eigener Entwicklung

Wichtig: Ferrari arbeitet nicht daran, den V12 zu kopieren – sondern daran, etwas Neues mit gleichem emotionalen Wert zu schaffen. Es soll kein Simulator werden, sondern ein neues Kapitel Ferrari-Geschichte.

Emotion ohne Explosion – geht das?

Die wohl größte Herausforderung bleibt die Emotionalisierung des elektrischen Fahrens. Denn ein Ferrari ist mehr als ein technisches Paket. Es ist Inszenierung, Klang, Gefühl. Die große Frage lautet daher:

Kann ein Ferrari elektrifiziert sein – und trotzdem wie ein Ferrari klingen, sich anfühlen, fahren?

Ferrari will das über mehrere Wege lösen:

Drehmoment-Inszenierung: E-Motoren sollen nicht einfach alles sofort liefern, sondern bewusst „atmen“, wie ein Verbrenner

Geräuschgenerierung: Kein künstliches Motorengeräusch, sondern verstärkte akustische Rückmeldung des realen Antriebssystems (E-Motoren, Getriebeunterstützung, Luftführung)

Intelligente Fahrcharakteristik: Softwaresteuerung, die fahraktive Elemente wie Bremsverhalten, Lastwechsel und Feedback fühlbar moduliert

Gewichtsreduktion durch ultraleichte Architektur – um trotz Batterieeinheit maximale Agilität zu ermöglichen

Ferrari weiß: Es geht nicht um bloße Leistung. Jeder Hersteller kann heute 1.000 PS erzeugen. Doch keiner inszeniert sie so wie Ferrari. Genau das soll auch in der elektrischen Zukunft gelten.

Wird der V12 verschwinden?

So emotional die Diskussion geführt wird – technisch ist sie fast schon entschieden. Der V12-Saugmotor, wie Ferrari ihn heute noch im 812 Competizione oder Daytona SP3 einsetzt, wird bis spätestens Ende der 2020er-Jahre keine Straßenzulassung in der EU mehr erhalten, wenn er nicht massiv elektrifiziert oder synthetisch unterstützt wird.

Ferrari plant jedoch, den V12 so lange wie möglich am Leben zu halten, insbesondere für Kleinserien, Sammlermodelle, Icona-Projekte oder Märkte mit anderen Regularien (z. B. USA, Naher Osten).

Denkbar sind auch technische Zwischenschritte:

V12 mit mildem Hybrid-Boost (48V)

Plug-in-V12 mit synthetischem Kraftstoff-Kompatibilität

Limitierte Rennstreckenmodelle ohne Straßenzulassung

Faktisch bedeutet das: Der V12 wird nicht über Nacht verschwinden. Aber er wird seltener, teurer und exklusiver. Und irgendwann – wohl nach 2035 – endgültig nur noch Erinnerung sein.

Ferrari wird elektrisch – aber nicht beliebig

Ferrari steht am Beginn einer neuen Ära. Die Elektrifizierung ist nicht freiwillig, aber sie wird selbstbestimmt umgesetzt. Ferrari gibt den Takt nicht mehr allein vor – aber es wählt seinen eigenen Rhythmus.

Die Strategie 2030 zeigt: Ferrari will weiter innovativ, emotional und führend sein – und gleichzeitig den Markenkern bewahren. Der erste Elektro-Ferrari wird kein Kompromissfahrzeug, sondern ein Statement. Kein Verlust, sondern eine Neuschöpfung.

Und der V12? Er wird nicht ersetzt – sondern verklärt. Nicht mehr für jeden – aber für die, die ihn verdient haben.

Wenn Ferrari diesen Weg gelingt, dann wird das Unternehmen nicht nur in der Vergangenheit Legenden gebaut haben – sondern auch in der Zukunft.

Kapitel 11: Der Kult lebt – Ferrari als Lifestyle, Ikone und Investment

Ferrari ist heute mehr als eine Automarke. Es ist eine Legende auf Rädern, ein Statussymbol, ein emotionales Statement – und zunehmend auch ein Investment. Seit Jahrzehnten zieht die Marke nicht nur Autofans in ihren Bann, sondern auch Sammler, Designer, Unternehmer, Künstler und Kapitalanleger. Der Name Ferrari steht nicht mehr nur für PS und Performance, sondern für eine Lebenseinstellung. Und diese ist geprägt von Disziplin, Exklusivität, Identität – und Träumen.

Der Kult um Ferrari ist tief verwurzelt in der Motorsportgeschichte, aber er lebt heute auch weit außerhalb der Rennstrecken und Straßen weiter – in Mode, Architektur, Kunst, Social Media, Finanzen und Popkultur. Das „Cavallino Rampante“ (steigendes Pferd) ist längst ein Symbol, das jeder kennt – auch ohne jemals ein Lenkrad berührt zu haben.

Mythos und Markenmacht

Der Mythos Ferrari basiert auf einer perfekten Mischung aus Technik, Design und Emotion – verbunden mit Geschichten von Triumph, Tragödie und unerschütterlichem Willen. Es ist dieser narrative Überbau, der Ferrari so einzigartig macht. Wo andere Marken von Funktionalität und Innovationszyklen leben, schöpft Ferrari aus einer tiefen kulturellen Verwurzelung. Jeder Ferrari ist nicht nur ein Auto, sondern ein Erzähler – und jeder Besitzer ein Teil dieser Geschichte.

Diese emotionale Bindung ist bewusst kultiviert: durch die enge Verbindung zur Formel 1, durch exklusive Kundenevents, durch begrenzte Verfügbarkeit, durch Design, das sich nie Trends unterwirft – sondern sie überdauert.

Ferrari ist nicht laut. Ferrari muss nicht werben. Ferrari ist.

Lifestyle: Ferrari zum Tragen, Sehen, Erleben

Seit den 2000er-Jahren hat Ferrari begonnen, sich auch als Lifestyle-Marke neu zu positionieren. Die Idee: Menschen, die sich (noch) keinen Ferrari leisten können, sollen dennoch Teil der Welt Maranellos werden – auf anderen Wegen. Die Umsetzung geschieht über mehrere Ebenen:

Ferrari Store: Flagship-Stores in Mailand, Shanghai, Los Angeles und Maranello bieten Kleidung, Accessoires, Modellautos, Möbelstücke und Sammlerobjekte.

Ferrari Style: Die Modekollektion unter Leitung von Rocco Iannone inszeniert Ferrari als moderne Modemarke zwischen Sportlichkeit, Futurismus und italienischem Erbe.

Ferrari World Abu Dhabi & Ferrari Land Barcelona: Freizeitparks, die Geschwindigkeit und Mythos zum Familienerlebnis machen.

Museen in Maranello und Modena: Orte der Ehrfurcht und Designliebe – für Enthusiasten und Ästheten.

Markenarchitektur: Ferrari-Salons und Showrooms weltweit folgen einem Corporate Design-Konzept, das Luxus, Reduktion und Präzision visualisiert.

Durch diese Maßnahmen schafft Ferrari Berührungspunkte jenseits des Motors – und bleibt trotzdem exklusiv. Nichts wirkt beliebig oder massenhaft – alles bleibt kuratiert.

Ikone der Popkultur

Ferrari ist überall. In Filmen, Musikvideos, Videospielen, Kunstwerken, Sammlungen. Von Hollywood bis Tokio ist der rote Blitz ein Symbol für Erfolg, Freiheit und Rebellion – mal rockig, mal edel, mal dekadent, mal kämpferisch.

Filme wie „Le Mans ’66“, „Miami Vice“ oder „The Wolf of Wall Street“ machen Ferrari zur visuellen Kulisse für Grenzgänger und Sieger.

In Hip-Hop-Kultur ist Ferrari gleichbedeutend mit Selbstverwirklichung – ob bei Drake, Jay-Z, Future oder Travis Scott.

Künstler wie Jeff Koons oder Damien Hirst haben Ferrari-Motive in ihre Werke integriert.

In Games wie Gran Turismo oder Forza Horizon sind Ferraris die Kronjuwelen jeder digitalen Garage.

Der Reiz liegt in der Mischung: Ferrari ist kompromisslos – aber anschlussfähig. Und dadurch wird es zur Projektionsfläche für Lebensentwürfe weltweit.

Ferrari als Investment

In den letzten Jahren hat sich Ferrari nicht nur kulturell, sondern auch finanziell als Ausnahmeerscheinung etabliert. Die Marke gilt heute als einer der stabilsten und renditestärksten Werte im automobilen Luxussegment – sowohl in Form von Fahrzeugen als auch als Unternehmen:

Börsengang 2015: Seitdem hat sich der Aktienwert vervielfacht – bei gleichzeitig hoher Ausschüttungsdisziplin und Rentabilität.

Klassische Modelle wie 250 GTO, F40, Enzo oder LaFerrari erzielen regelmäßig zweistellige Millionenbeträge auf Auktionen.

Limitierte Neuwagen wie Daytona SP3 oder Monza SP2 gelten als „Rolling Assets“ – mit extrem geringer Wertminderung und hohem Sammlerpotenzial.

Marktverknappung durch kontrollierte Stückzahlen schafft einen „Scarcity-Effekt“, der Wertschöpfung systematisch ermöglicht.

Ein Ferrari ist also nicht nur ein emotionaler Kauf – sondern zunehmend auch eine strategische Anlage.

Das Geheimnis des Kults

Was macht den Kult Ferrari so lebendig, so dauerhaft, so weltweit gültig?

Identität: Ferrari ist nicht beliebig – sondern klar definiert.

Exklusivität: Nicht jeder kann einen besitzen – und genau das macht ihn begehrenswert.

Emotion: Ein Ferrari berührt – durch Design, Klang, Geschichte.

Erlebnis: Ferrari ist nicht statisch, sondern aktiv – in Museen, auf Rennstrecken, bei Events.

Erzählung: Ferrari ist ein Roman, kein Prospekt. Jeder Wagen schreibt ein neues Kapitel.

Der Mythos wird zur Marke – und bleibt doch unantastbar

Ferrari ist heute mehr als das, was Enzo Ferrari je ahnte – aber immer noch genau das, was er wollte. Eine Marke mit Seele. Eine Maschine mit Charakter. Ein Symbol für Entschlossenheit, Schönheit, Leistung und Stil.

Dass sich Ferrari über Jahrzehnte hinweg vom Werkstattraum in Modena zur kulturellen Weltmacht entwickeln konnte, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis von Vision, Disziplin – und einer tiefen Überzeugung:

„Ferrari ist kein Produkt. Ferrari ist ein Erlebnis.“

Und dieses Erlebnis wird auch in Zukunft begehrter sein als je zuvor – auf der Straße, im Kopf, im Herzen. Der Kult lebt.

11.1 – Ferrari als Sammelobjekt – Auktionen, Rekorde und Legenden

Ein Ferrari ist nicht nur ein Auto – er ist eine Zeitkapsel, ein Kunstwerk, ein lebendiger Mythos auf vier Rädern. Und für viele Menschen mehr als das: ein Objekt der Begierde, des Prestiges und zunehmend auch der Wertschöpfung. In der Welt der automobilen Sammlerstücke ist Ferrari längst zur ultimativen Währung geworden. Keine andere Marke erzielt so regelmäßig Höchstpreise bei Auktionen, sorgt für so viele Schlagzeilen in Sammlerkreisen – und bleibt dabei so ikonisch wie emotional.

Ferrari ist das Rolex der Straße, der Picasso der Garagen, der Bordeaux unter den Sportwagen. Und in dieser Funktion hat sich rund um die Marke ein eigener Kosmos entwickelt: aus Sammlern, Auktionatoren, Historikern, Spekulanten, Museumsdirektoren und Fahrern. Es ist ein Markt mit eigenen Regeln – und eigenen Legenden.

Die Anfänge: Vom Sportgerät zum Kultobjekt

Noch bis in die 1980er-Jahre hinein galten viele klassische Ferraris als wertige, aber fahraktive Sportgeräte. Es gab Sammler – aber kaum spekulative Anleger. Modelle wie der 250 GT SWB, der 275 GTB oder der Daytona wurden geliebt, genutzt – und nicht selten auf Rennstrecken bewegt. Doch mit dem internationalen Aufstieg des Oldtimer-Markts in den 1990ern und 2000ern begann sich das Bild zu ändern.

Zentral war dabei ein Modell, das bis heute als die Krone der Sammlungskultur gilt: der Ferrari 250 GTO.

Der 250 GTO – Der Heilige Gral der Automobilgeschichte

Gebaut zwischen 1962 und 1964 in nur 36 Exemplaren, war der 250 GTO ein Homologationsfahrzeug für die GT-Klasse der FIA. Doch mehr als das: Er war die perfekte Verbindung aus Technik, Schönheit und Motorsportgeschichte.

V12 Colombo-Motor mit 300 PS

Aluminiumkarosserie von Scaglietti

Rennerfolge bei der Targa Florio, Le Mans, Tour de France

Chassisnummern mit lückenloser Historie

Schon in den 1980ern stiegen die Preise rapide. 1988 wurden erstmals über 10 Millionen Dollar gezahlt. In den 2010ern brach der GTO alle Rekorde:

2014: 250 GTO Chassis 3851GT für 38 Millionen US-Dollar (Bonhams, Monterey)

2018: 250 GTO Chassis 3413GT für 48,4 Millionen US-Dollar (RM Sotheby's)

Private Deals: Laut Insiderkreisen wurden einzelne GTOs für bis zu 70 Millionen Dollar gehandelt

Der GTO ist mehr als ein Auto – er ist ein Kultobjekt auf Mona-Lisa-Niveau. Und sein Erfolg wirkt wie ein Leuchtturm auf alle anderen Ferraris – denn er zeigt: Ferrari ist sammelbar. Und zwar auf Weltniveau.

Auktionshäuser und Ferrari – eine symbiotische Beziehung

Die großen Auktionshäuser – allen voran RM Sotheby's, Gooding & Co., Bonhams und Artcurial – haben Ferrari als Königskategorie entdeckt. Viele führen spezielle Ferrari-Sales durch, veröffentlichen Sammlerkataloge mit liebevoll dokumentierten Modellen und kuratieren Events auf Pebble Beach, Villa d’Este oder Amelia Island.

Was einen Ferrari auktionstauglich macht:

Originalität: Matching Numbers bei Motor, Getriebe, Karosserie

Provenienz: Renngeschichte, prominente Vorbesitzer, seltene Spezifikationen

Zustand: Restaurierungsqualität, Patina, Dokumentation

Limitierung: Kleinserien, Prototypen, Sonderlackierungen

Zeitgeist: Medienwirksamkeit, Marktstimmung

Top-Ferraris erzielen meist Preise im sieben- oder achtstelligen Bereich, manche sogar deutlich darüber.

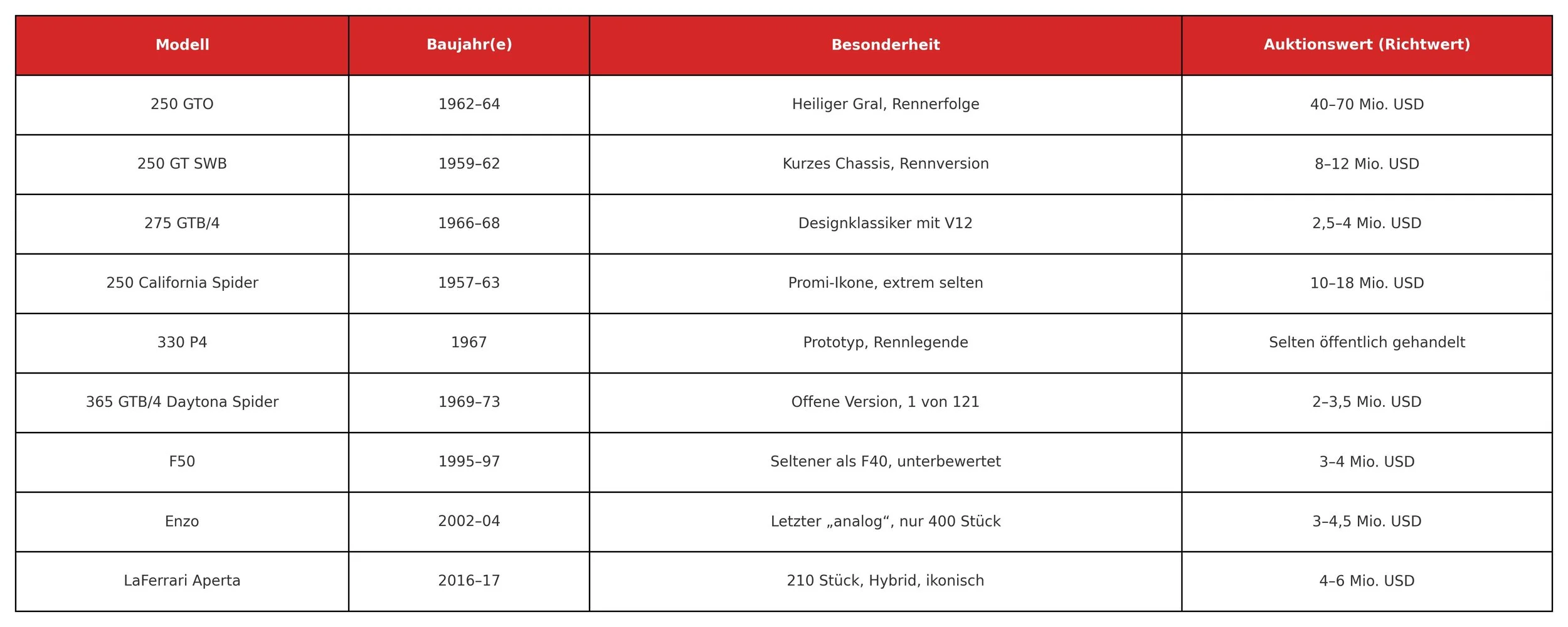

Modellübersicht: Die wertvollsten Ferrari-Klassiker

Hier eine Übersicht über einige der gefragtesten Modelle am Sammlermarkt:

Hinzu kommen Unikate wie der 2017 versteigerte LaFerrari Aperta Nr. 210 (versteigert für UNICEF), der über 10 Millionen Euro erzielte – als teuerster Neuwagen aller Zeiten.

Sammlerprofile – Wer kauft Ferrari-Klassiker?

Der typische Ferrari-Sammler ist kein einheitlicher Typ. Vielmehr lassen sich mehrere Gruppen unterscheiden:

Die Historiker: Oft europäische oder amerikanische Sammler, die sich auf klassische Modelle konzentrieren – mit Fokus auf Originalität und Historie.

Die Racer: Menschen, die ihre Fahrzeuge bei Events wie Le Mans Classic oder der Mille Miglia tatsächlich fahren.

Die Investoren: Neueinsteiger aus Asien, dem Nahen Osten oder den USA, die Ferraris bewusst als Anlageinstrument nutzen.

Die Markenloyalen: Ferrari-Kunden, die moderne Fahrzeuge direkt vom Werk beziehen – mit dem Ziel, sich durch Sammlertreue für limitierte Sondermodelle zu qualifizieren.

Die Kuratoren: Museen, Stiftungen, Sammlungen – wie die Ralph Lauren Collection, das Petersen Museum oder das Museo Ferrari selbst.

Allen gemeinsam ist: Ferrari ist mehr als ein Auto. Es ist ein Artefakt – mit Rendite, Emotion und Prestige.

Rennen, Rallyes und Concours – Ferrari zum Bewegen

Viele Ferrari-Sammler begnügen sich nicht mit der Garage. Sie nehmen aktiv an exklusiven Veranstaltungen teil:

Cavallino Classic (Palm Beach)

Villa d’Este Concours (Como)

Pebble Beach Concours d’Elegance (Kalifornien)

Ferrari Cavalcade (nur für geladene Kunden)

Tour Auto & Mille Miglia (für historische Modelle)

Hier werden nicht nur Fahrzeuge ausgestellt – sie werden gefahren, bejubelt, gefeiert. Ferrari lebt – auch als Sammelobjekt – durch Bewegung, Geschichte und Gemeinschaft.

Risiken und Trends im Sammlermarkt

Wie jeder Markt ist auch der Ferrari-Sektor Zyklen unterworfen. Nach dem Boom 2013–2017 folgte eine leichte Korrektur. Doch das Vertrauen in Ferrari als Sammlermarke blieb ungebrochen. Wichtige Trends:

Junge Klassiker wie Enzo, F50 und LaFerrari holen preislich stark auf – da neue Generationen sammeln

Originalität wird wertvoller als restaurierte Perfektion – „matching numbers“ sind Gold wert

Einzigartige Spezifikationen (z. B. Sonderlacke von Tailor Made) erzielen steigende Nachfrage

E-Mobilität beeinflusst: Letzte V12-Modelle werden zur Rarität

Klimapolitik und Regulierung spielen (noch) keine große Rolle – Oldtimer gelten als kulturelles Gut

Insgesamt gilt Ferrari als einer der stabilsten Sammelmärkte überhaupt – mit hoher Liquidität, weltweiter Nachfrage und institutioneller Verankerung.

Ferrari – nicht nur fahrbar, sondern unsterblich

Ferrari ist nicht einfach ein Fahrzeug – es ist ein Werteträger. Historisch, finanziell, kulturell. Es vereint die Schönheit eines Skulptur mit der Kraft eines Rennwagens – und bietet Besitzern die seltene Gelegenheit, in ein Stück bewegte Geschichte zu investieren.

Als Sammelobjekt ist Ferrari heute in einer eigenen Liga. Keine andere Marke vereint so viele Facetten: Motorsport, Design, Herkunft, Technik und Mythos. Und keine andere bietet eine solche Rendite mit Romantik.

Ein Ferrari in der Sammlung ist nicht nur eine Trophäe – es ist ein Teil der Ewigkeit.

11.2 – Marken-Universum: Mode, Uhren, Lizenzprodukte

Ferrari – für viele ist das ein roter Sportwagen, der über italienischen Asphalt donnert. Doch Ferrari ist längst mehr als eine Automobilmarke. Die rote Ikone aus Maranello hat sich über Jahrzehnte hinweg ein ganz eigenes Markenuniversum geschaffen, das weit über das Fahrzeug hinausreicht. Ob exklusive Mode, hochwertige Accessoires, lizenzierte Technikprodukte oder Sammlerstücke – Ferrari ist zu einem Lebensstil geworden, den man tragen, erleben und besitzen kann, selbst ohne einen Supersportwagen in der Garage.

Dabei balanciert Ferrari geschickt zwischen Exklusivität und Zugänglichkeit: Einerseits bleibt der Mythos elitär und kuratiert, andererseits kann man sich über ausgewählte Produkte ein Stück Ferrari in den Alltag holen – und damit Teil der Legende werden.

Mode mit Identität – Ferrari Style

Eines der ambitioniertesten Kapitel im Ferrari-Markenuniversum ist das Feld Fashion & High-End Apparel. Was früher vor allem T-Shirts und Merchandising für Fans bedeutete, hat sich seit den 2010er-Jahren in eine ernstzunehmende, eigenständige Modemarke verwandelt – mit klarer Ästhetik, italienischer Schneiderkunst und globalem Anspruch.

Im Zentrum steht seit 2019 der Kreativdirektor Rocco Iannone, ein Modedesigner mit Stationen bei Giorgio Armani, Dolce & Gabbana und Pal Zileri. Sein Ziel: Ferrari Mode soll nicht nur Fan-Wear, sondern Fashion-Statement sein. Elegant, sportlich, avantgardistisch – aber stets im Geist der Marke.

Merkmale der Ferrari-Mode:

Farbpalette: klassisches Rosso Corsa, Schwarz, Gelb – kombiniert mit gedeckten Tönen

Materialien: technische Stoffe, Leder, Carbon-inspirierte Texturen

Schnitte: modern, körperbetont, funktional

Themen: Geschwindigkeit, Aerodynamik, Handwerk, italienisches Erbe

Die Ferrari Ready-to-Wear-Kollektion wird regelmäßig auf den Laufstegen von Mailand präsentiert – mit wachsender medialer Resonanz. Ferrari positioniert sich dabei bewusst nicht als Streetwear-Marke, sondern im Segment der Premiumdesigner – neben Labels wie Prada, Zegna oder Loro Piana.

Zusätzlich betreibt Ferrari eigene Flagship Stores – etwa in Mailand, Maranello, Dubai oder Shanghai – in denen Mode, Accessoires, Kunst und Sammlerstücke unter einem Dach kuratiert werden.

Uhren – Zeitmessung im Zeichen des Cavallino Rampante

Ferrari und Uhren – das ist eine Beziehung mit Geschichte. Bereits in den 1950er-Jahren ließen sich berühmte Fahrer wie Juan Manuel Fangio oder Alberto Ascari mit exklusiven Chronographen fotografieren. Doch der Einstieg Ferraris in den Uhrenmarkt als Marke erfolgte später – und auf mehreren Ebenen.

1. Scuderia Ferrari Watches (Einsteigersegment)

Eine breite Produktlinie unter dem Namen „Scuderia Ferrari“, lizenziert über Unternehmen wie Movado oder Hublot (in früheren Jahren), richtet sich an ein jüngeres Publikum:

Quarz- oder Automatikwerke

Motorsport-inspiriertes Design

Preisklasse: 100–800 €

Global im Einzelhandel erhältlich (Kaufhäuser, Onlineshops)

Diese Linie ist ein wichtiger Markenanker – für Menschen, die ihre Begeisterung für Ferrari zeigen möchten, ohne ein Fahrzeug zu besitzen.

2. Ferrari by Hublot (Luxussegment, beendet)

Von 2011 bis 2020 existierte eine enge Kooperation mit dem Schweizer Luxusuhrenhersteller Hublot. Die „Big Bang Ferrari“-Reihe war geprägt von:

Skeleton-Designs

Materialien wie Saphirglas, Titan, Carbon

Aufwendige Komplikationen

Limitierte Stückzahlen und Preise jenseits der 20.000 €

Diese Kooperation wurde 2021 beendet – Gerüchten zufolge, weil Ferrari sich in der Uhrensparte neu aufstellen möchte, möglicherweise mit einer eigenen High-End-Marke.

3. Zukunft?

Insider berichten, dass Ferrari mittelfristig ein eigenständiges Haute Horlogerie-Angebot unter eigener Kontrolle aufbauen will – mit Manufakturwerken, Sammlerserien und starken Bezügen zu Design und Fahrzeugtechnik. Der Schritt wäre konsequent: Ferrari kontrolliert alles, was seine Marke trägt – und eine Uhr ist heute mehr als ein Zeitmesser.

Lizenzprodukte – Begehrlichkeit im Alltag

Neben Mode und Uhren hat Ferrari ein umfangreiches Lizenzgeschäft aufgebaut, das weltweit viele Produktkategorien abdeckt – mit strenger Qualitätskontrolle und klarer Markenpolitik. Ziel: kein Massenmarkt, sondern selektive Alltagspräsenz.

Einige bemerkenswerte Kategorien:

1. Schreibgeräte

Ferrari lizenziert exklusive Füllfederhalter, Kugelschreiber und Notizbücher – z. B. durch Kooperationen mit Montblanc, Sheaffer oder Cross. Edle Materialien und Designakzente wie Carbonfasern, Prancing-Horse-Gravuren und Lederetuis machen diese Produkte zu beliebten Geschenken für Sammler.

2. Modellautos und Sammlerfiguren

Ferrari kooperiert mit Bburago, Amalgam, Hot Wheels und anderen Herstellern. Ob 1:18 Miniaturen oder 1:4 Präzisionsmodelle mit echtem Leder und Metall: Der Markt für Ferrari-Sammelmodelle ist riesig – besonders bei limitierten historischen Rennfahrzeugen.

3. Audiotechnik und Elektronik

Ferrari arbeitete zeitweise mit Logic3 und Pioneer an Kopfhörern, Bluetooth-Speakern und Car-Audio-Systemen – mit Designsprache aus dem Motorsport. Derzeit ist dieses Feld in Neuausrichtung begriffen.

4. Reisegepäck und Accessoires

Koffer, Rucksäcke, Sonnenbrillen, Sporttaschen – in Kooperation mit Ray-Ban, Samsonite oder Puma werden elegante Lifestyleprodukte angeboten, die Funktionalität mit Motorsportästhetik verbinden.

5. Fahrräder und E-Bikes

Mit Partnern wie Bianchi oder Colnago entstanden hochwertige Rennräder und Carbon-E-Bikes im Ferrari-Design – limitiert, teuer, extrem leicht. Auch hier gilt: Leistung trifft auf Stil.

Balanceakt zwischen Reichweite und Relevanz

Das Lizenzgeschäft ist für Ferrari ein zweischneidiges Schwert: Einerseits bringt es die Marke in den Alltag vieler Fans – andererseits birgt es die Gefahr der Verwässerung, wenn nicht konsequent kuratiert wird. In der Vergangenheit gab es Kritik an Überlizenzierung – etwa bei zu vielen preisgünstigen Accessoires mit Ferrari-Logo.

Ferrari hat darauf reagiert: Heute gilt ein besonders strikter Freigabeprozess, der jede Produktlinie prüft auf:

Designqualität

Materialstandard

Markenpassung

Produktionsort

Vertriebskanäle

Ergebnis: Ferrari-Produkte sind weniger geworden – aber besser. Die Marke bleibt sichtbar, aber nicht beliebig.

Ferrari zum Anziehen, Tragen, Bewahren

Ferrari hat es geschafft, seine Marke über das Fahrzeug hinaus zu inszenieren – und dabei seinen Kern zu wahren. Ob durch Mode, Uhren oder lizensierte Alltagsprodukte: Die Marke bleibt stolz, eigenständig und kontrolliert. Keine andere Automarke schafft es, so glaubwürdig zwischen Haute Couture, Luxusindustrie und Motorsportkultur zu pendeln.

Ein Ferrari am Handgelenk, in der Tasche oder auf der Jacke mag nicht fahren – aber er trägt denselben Geist: Kraft, Stil, Geschichte.

Und das macht ihn – wie den Wagen selbst – zeitlos.

11.3 – Ferrari Experience – Museen, Trackdays und Community

Ein Ferrari ist mehr als ein Fahrzeug. Er ist ein Mythos, eine Skulptur, ein Versprechen – und für viele auch ein Lebensgefühl. Doch wie wird dieses Gefühl greifbar, erlebbar, teilbar? Genau hier setzt Ferrari mit einer einzigartigen Strategie an: Es reicht nicht, einen Ferrari zu fahren – man muss ihn spüren, hören, leben.

Mit einem dichten Netz an Veranstaltungen, musealen Angeboten, Kundenevents, Fahrerlebnissen und globaler Community-Bindung hat Ferrari das geschaffen, was viele Luxusmarken vergeblich suchen: eine lebendige, aktive Markenwelt. Eine Experience, die weit über PS-Zahlen hinausgeht – und Kunden, Fans und Sammler emotional und dauerhaft an die Marke bindet.

Museo Ferrari Maranello – Das Herz der Marke

Am Ort, wo alles begann, schlägt auch heute noch das Herz der Marke: Maranello. Dort, direkt neben dem Werk, befindet sich das Museo Ferrari Maranello – eine Hochburg der Erinnerung, der Emotion und der Ästhetik.

Highlights des Museums:

Historische Rennwagen von Fangio bis Schumacher

Ikonische Straßenmodelle vom 166 MM bis zum LaFerrari

Temporäre Ausstellungen, etwa zu Design, V12-Historie oder Formel 1

Original-Objekte aus Enzo Ferraris Büro

VR-Fahrerlebnis und interaktive Simulationsstationen

Blick auf die hauseigene Fiorano-Teststrecke (von außen)

Das Museo ist nicht nur ein Ort für Enthusiasten, sondern auch ein Pilgerziel für Familien, Designstudenten, Rennsportfans und Neugierige. Es erzählt die Geschichte Ferraris nicht nur chronologisch, sondern emotional inszeniert – mit Film, Licht, Klang und Raumgestaltung. Jährlich zieht es über 400.000 Besucher an.

Museo Enzo Ferrari Modena – Architektur trifft Mythos

Nur 20 Kilometer entfernt in Modena, in Enzo Ferraris Geburtsstadt, steht das zweite große Museum: das Museo Enzo Ferrari (MEF). Dieses ist weniger technisch, dafür biografischer und konzeptueller.

Der spektakuläre gelbe Museumsbau, der an eine Haube eines Ferrari erinnert, beherbergt:

Enzos Geburtshaus – original erhalten

Wechselnde Designausstellungen

Einblicke in Ferraris Gestaltungsprozess

Sondermodelle, Studien und Prototypen

Multimediale Enzo-Biografie-Installationen

Während Maranello die Werkstatt ist, ist Modena das Denkmal. Zusammen bilden beide Museen eine Art heilige Achse für Ferrari-Fans – sie rahmen den Mythos, machen ihn begehbar.

Ferrari Trackdays – Exklusivität auf der Ideallinie

Für viele Besitzer beginnt die wahre Ferrari-Erfahrung erst auf der Rennstrecke. Denn nur dort zeigt sich, was die Fahrzeuge wirklich können – und was es heißt, „Race DNA“ auf Asphalt zu spüren.

Ferrari organisiert weltweit sogenannte Trackdays – exklusive Fahrevents auf legendären Rennstrecken wie:

Monza (Italien)

Silverstone (UK)

Spa-Francorchamps (Belgien)

Laguna Seca (USA)

Yas Marina (Abu Dhabi)

Zielgruppe sind:

Besitzer aktueller Modelle (SF90, 296 GTB etc.)

Sammler mit Sondermodellen (FXX, 599XX, Enzo)

Kunden aus dem Ferrari Challenge Rennprogramm

Was Trackdays so besonders macht:

Professionelle Instruktoren (oft Ex-F1-Fahrer)

Fahrzeugtechniker und Telemetrie vor Ort

Catering, Hospitality, VIP-Bereiche

Networking mit anderen Ferrari-Fahrern

Fotografie, Filmaufnahmen, Trophäenübergabe

Trackdays sind nicht „Fahrtechniktraining“. Sie sind eine Bühne für fahraktive Leidenschaft – und werden von Ferrari wie ein Premium-Event inszeniert. Sie stärken die Bindung an das Fahrzeug – und an die Marke.

Corse Clienti – Ferrari fahren im Rennanzug

Einzigartig ist das Programm Corse Clienti – für Kunden, die nicht nur Ferrari fahren, sondern Ferrari rennen wollen. Dabei können Privatpersonen exklusive Rennfahrzeuge direkt vom Werk erwerben und unter Werksbetreuung bewegen.

Formate:

XX-Programme (FXX, 599XX, FXX-K, FXX-K Evo)

F1 Clienti – originale Formel-1-Fahrzeuge vergangener Jahre

Ferrari Challenge – markeneigene GT3-Rennserie für Gentlemen Driver

Merkmale:

Persönliches Mechanikerteam

Datenanalyse und Telemetrie

Fluglogistik für Fahrzeuge

Werksmechaniker mit Vollsupport

Zugang zu exklusiven Rennstreckenevents weltweit

Corse Clienti ist der ultimative Ausdruck von Kundenbindung: Man lässt Menschen Ferrari leben – nicht als Zuschauer, sondern als Akteure. Diese Nähe zum Werk, zur Technik, zur Historie ist beispiellos.

Ferrari Cavalcade – Luxus trifft Legende

Für diejenigen, die lieber Straße als Strecke bevorzugen, bietet Ferrari die spektakuläre Cavalcade an – eine mehrtägige Luxus-Tour durch die schönsten Regionen Italiens und darüber hinaus.

Teilnahme nur auf Einladung

100–150 Fahrzeuge aus aller Welt

Exklusive Routen durch Toskana, Amalfiküste, Sizilien, Dolomiten

Werksbetreuung, medizinischer Support, Concierge-Service

Galadinners in historischen Gebäuden

Präsentationen kommender Sondermodelle

Die Cavalcade ist ein rollendes Kunstwerk – und gleichzeitig ein globales Statement für italienische Kultur, Gastfreundschaft und Stil. Wer hier dabei ist, gehört zum inneren Zirkel.

Ferrari Owners' Clubs – Die Community lebt

Ferrari lebt auch von seiner globalen Fanbase – und diese ist hervorragend organisiert. Weltweit existieren über 50 offiziell anerkannte Ferrari Owners' Clubs, darunter in:

Deutschland (Ferrari Club Deutschland e.V.)

Schweiz, UK, Frankreich, USA

Vereinigte Arabische Emirate, Japan, Australien, Südafrika

Diese Clubs organisieren:

regionale Ausfahrten

Concours-Events

Trackdays

Charity-Rallyes

Museumsbesuche

Besichtigungen des Werks in Maranello

Ferrari unterstützt diese Clubs aktiv – mit Merchandise, Eventpartnerschaften und technischer Betreuung. Die Community ist nicht elitär, sondern leidenschaftlich und verbindend. Es geht nicht nur um das Fahrzeug, sondern um das gemeinsame Erleben des Mythos.

Social Media und Digitale Community

Auch im digitalen Raum ist Ferrari präsent – allerdings mit einer klar kuratierten, exklusiven Linie. Keine TikTok-Challenges, keine Preisvergleiche, keine Meme-Kultur. Stattdessen:

YouTube-Serien mit Technik-Einblicken und Motorsport

Instagram mit Fokussierung auf Design, Heritage, Performance

Private Online-Plattformen für Kunden (z. B. MyFerrari)

NFT-Experimente in limitierter Form (Kunst, Design)

Ferrari nutzt das Digitale nicht zur Verbreitung – sondern zur Verstärkung seiner Kernbotschaft: Stil, Exklusivität, Präzision. Selbst hier bleibt die Experience Ferrari-like.

Ferrari ist mehr als fahren – es ist erleben

Was Ferrari einzigartig macht, ist nicht nur das Produkt. Es ist das Erlebnis drumherum. Wer einen Ferrari fährt, betritt eine Welt – mit Geschichte, Gemeinschaft, Ritualen, Begeisterung. Ferrari hat es geschafft, rund um seine Fahrzeuge eine Kultur zu schaffen, die man spüren kann.

Ob im Museum, auf der Rennstrecke, im Clubhaus oder bei einem Dinner in Florenz – die Ferrari Experience ist ganzheitlich. Sie verbindet Vergangenheit mit Gegenwart, Technik mit Gefühl, Mensch mit Maschine. Und sie zeigt: Ein Ferrari ist nicht nur ein Auto – er ist ein Ort.

11.4 – Ferrari als Investment – Mythos mit Rendite

Ferrari steht für Geschwindigkeit, Design und Emotion. Doch in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein weiterer, wachsender Aspekt in den Vordergrund geschoben: Wert. Nicht nur ideell, sondern ganz konkret – in Zahlen, Bilanzen, Portfolios. Ferrari ist längst nicht mehr nur eine Leidenschaft, sondern auch ein Anlagegut. Und das in mehreren Dimensionen: Oldtimer, Neuwagen-Sondermodelle, Aktien, Sammlerstücke – alles, was den Namen Ferrari trägt, kann unter den richtigen Bedingungen erhebliche Wertsteigerungen erzielen.

Doch worin liegt die Anziehungskraft dieser Marke auf Investoren? Wie funktioniert der Markt? Und welche Risiken lauern hinter dem Mythos mit PS? Dieses Kapitel analysiert Ferrari als Renditeobjekt – mit Kopf und Herz.

Ferrari als Sachwert – Investieren in die Legende

Die Idee, in klassische Autos zu investieren, ist nicht neu. Doch Ferrari hat in diesem Segment eine Sonderstellung. Laut dem Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) zählt Ferrari seit Jahren zu den renditestärksten Objekten im Bereich alternativer Kapitalanlagen. Zwischen 2010 und 2020 haben viele Ferrari-Klassiker Preissteigerungen von mehreren hundert Prozent erfahren.

Besonders hervorzuheben:

250 GTO, 250 California Spider, 275 GTB, F40, Enzo, LaFerrari

Limitierte Sondermodelle der Icona-Serie (Monza SP, Daytona SP3)

XX-Programme und F1-Clienti-Fahrzeuge

Sonderausführungen mit geringer Stückzahl, Promi-Vergangenheit oder Rennhistorie

Ein Ferrari ist damit nicht nur ein Luxusgegenstand, sondern eine wertvolle Sachanlage – vergleichbar mit Kunst, Uhren oder seltenen Weinen. Und er bietet einen Mehrwert, den andere Investments nicht liefern: Emotion und Erlebnis.

Werttreiber – Was macht einen Ferrari investitionsfähig?

Nicht jeder Ferrari ist automatisch ein Investment. Die Wertentwicklung hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die sich in drei große Kategorien gliedern lassen:

1. Historische und technische Relevanz

Baujahr und Epoche (1960er > 1990er)

Motorspezifikation (V12 bevorzugt)

Rennhistorie (z. B. Le Mans, Mille Miglia)

Karosseriebauer (z. B. Scaglietti, Pininfarina)

2. Limitierung und Exklusivität

Kleinste Serien (< 500 Einheiten) erzielen die höchste Rendite

Sonderlackierungen oder Tailor Made-Ausstattungen

Prototypen, Unikate oder „Final Editions“ vor Modellwechsel

3. Provenienz und Zustand

„Matching Numbers“ (Originalmotor, Getriebe, Karosserie)

Lückenlose Historie mit belegbarer Wartung

Originaldokumente, Bordmappen, Werksauslieferung

Patina statt Überrestaurierung

Besonders relevant: Ein Ferrari, der gefahren wurde, aber gepflegt ist, erzielt oft höhere Preise als ein „eingemottetes“ Exemplar ohne Lebenslauf. Denn Authentizität zählt mehr als museale Unberührtheit – der Mythos will gelebt werden.

Ferrari-Aktien – Performance an der Börse

Nicht nur Fahrzeuge, auch Ferraris Unternehmensaktie (Ticker: RACE) hat sich als starkes Investment erwiesen. Seit dem Börsengang im Oktober 2015 an der New Yorker Börse (NYSE) hat sich der Aktienkurs mehr als vervierfacht – bei gleichzeitig hoher Stabilität.

Gründe für den Erfolg:

Starke Markenloyalität und globale Nachfrage

Kontrollierte Produktionszahlen (kein Volumendruck)

Hohe Margen (EBITDA-Marge > 24 %)

Breite Diversifizierung (Fahrzeuge, Zubehör, Lifestyle, Lizenzprodukte)

Kulturelle Unersetzbarkeit

Hinzu kommt: Ferrari ist ein seltener Fall eines Luxusgüterunternehmens mit Automobilproduktion – und wird daher nicht wie ein Autohersteller, sondern wie ein Premiumbrand bewertet.

Die Aktie hat sich somit nicht nur als Investition für Enthusiasten etabliert, sondern auch für große institutionelle Anleger und Luxus-ETFs.

Neuwagen als „Rolling Assets“

Auch aktuelle Modelle – insbesondere streng limitierte Sondermodelle oder Icona-Fahrzeuge – gelten heute als lukrative Investments. Beispiele:

LaFerrari Aperta (2016–2017)

– Listenpreis: ca. 1,5 Mio. €

– Marktwert 2024: über 5 Mio. €Daytona SP3 (2022–2023)

– Listenpreis: 2,3 Mio. €

– Bereits vor Auslieferung mit 30–50 % Aufpreis gehandeltMonza SP1/SP2 (2018)

– Listenpreis: 1,6 Mio. €

– Aktuell: 3–4 Mio. € – mit stark steigender Tendenz

Solche Fahrzeuge werden ausschließlich auf Einladung an ausgewählte Kunden vergeben – oft an jene mit langjähriger Ferrari-Historie. Die Käufer müssen sich „verdienen“, was einen Zweitmarkt mit enormem Aufpreis erzeugt.

Viele Käufer fahren diese Fahrzeuge kaum oder gar nicht – sie werden als „Garage Queens“ gehütet, klimatisiert verwahrt und bei Bedarf liquidiert – meist mit Gewinn.

NFTs und digitale Investments

Ferrari hat 2022 erste Schritte im Bereich NFTs (Non-Fungible Tokens) und digitale Sammlerstücke gemacht – mit limitierten digitalen Kunstwerken, Konzeptzeichnungen und personalisierten NFTs. Ziel ist es, neue Zielgruppen im Bereich digitaler Luxus zu erschließen, etwa über Metaverse-Kooperationen oder virtuelle Ferrari-Erlebnisse.

Der Markt ist noch jung, aber hochpotent:

Ferrari NFTs werden über Plattformen wie RTFKT oder Sotheby’s Metaverse angeboten

Digitale „Unikate“ werden als Sammlerstücke gehandelt

Erste Ferrari-NFTs erzielten fünfstellige Beträge – bei geringem Materialeinsatz

Auch hier: Der Mythos Ferrari wird zur digitalen Währung.

Risiken und Grenzen

Trotz aller Begeisterung ist Ferrari kein risikoloses Investment. Folgende Aspekte sind zu beachten:

Volatilität bei neuen Modellen: Manche Fahrzeuge (z. B. 812 Superfast) erzielen zunächst hohe Preise, verlieren dann mit Serienerweiterungen an Wert

Kosten für Wartung, Versicherung, Lagerung sind erheblich – und mindern Nettorenditen

Marktabhängigkeit von wirtschaftlicher Großwetterlage (Luxusmärkte sind krisensensitiv)

Regulierung: Änderungen in Zulassungsrecht, Emissionszonen oder steuerliche Verschärfungen können Werte beeinflussen – vor allem bei V12-Modellen

Fälschungen und Betrug im Klassikermarkt – lückenlose Dokumentation ist Pflicht

Besonders in der Klassikerszene gilt: Wer investieren will, sollte sich exzellent auskennen oder beraten lassen.

Emotion trifft Ratio – Ferrari als Anlageform

Was Ferrari als Investment so besonders macht, ist die Verbindung von finanzieller und emotionaler Rendite. Kaum ein anderes Gut erlaubt es, mit so viel Stil, Geschichte und Prestige in ein Objekt zu investieren, das:

reale Werte verkörpert

global anerkannt ist

exklusiv gehandelt wird

genutzt werden kann – als Fahrerlebnis, Sammlerstück oder sozialer Hebel

Ferrari vereint Identität und Investitionsfähigkeit. Ein Ferrari im Depot oder in der Garage ist nicht nur Statussymbol – es ist ein Zeichen für Intuition, Geschmack und Timing.

Der Mythos zahlt sich aus

Ferrari ist längst mehr als ein Traum auf Rädern. Es ist eine spekulative Ikone, ein lebendiges Wertpapier, ein Portfolioelement mit Herz. Vom 250 GTO über die Aktie bis hin zur Daytona SP3 – Ferrari zeigt, dass Emotion und Rendite sich nicht ausschließen müssen, sondern gemeinsam Geschichte schreiben können.

Ob als langfristige Anlage, kurzfristige Arbitrage oder generationenübergreifende Wertanlage:

Ein Ferrari verliert vielleicht Benzin – aber nie an Wert.

Und manchmal ist die stärkste Rendite nicht in Zahlen messbar – sondern in dem Moment, in dem man einen Schlüssel umdreht und der Mythos erwacht.

👉Was dir in Zusammenhang mit Ferrari auch gefallen könnte:

Investition in Hypercars – Wertsteigerung und Sammlerstrategien Teil 1 von 3

Investition in Hypercars – Wertsteigerung und Sammlerstrategien Teil 2 von 3

Investition in Hypercars – Wertsteigerung und Sammlerstrategien Teil 3 von 3